A3サイズの鉄道模型:磁気センサーから反射式赤外線センサーへ交換

2025/07/17

自動運転のミニチュア鉄道模型

昨年5月、生まれ故郷・松山を走る伊予鉄道の路面電車をモチーフに、A3サイズの小さな鉄道レイアウトを制作しました。このNゲージの模型には、超小型のIoT向けArduinoマイコン「XIAO ESP32C3」を搭載し、シナリオに沿った自動運転ができるようなシステムを組み込んでいます。

磁気センサーによる通過検出

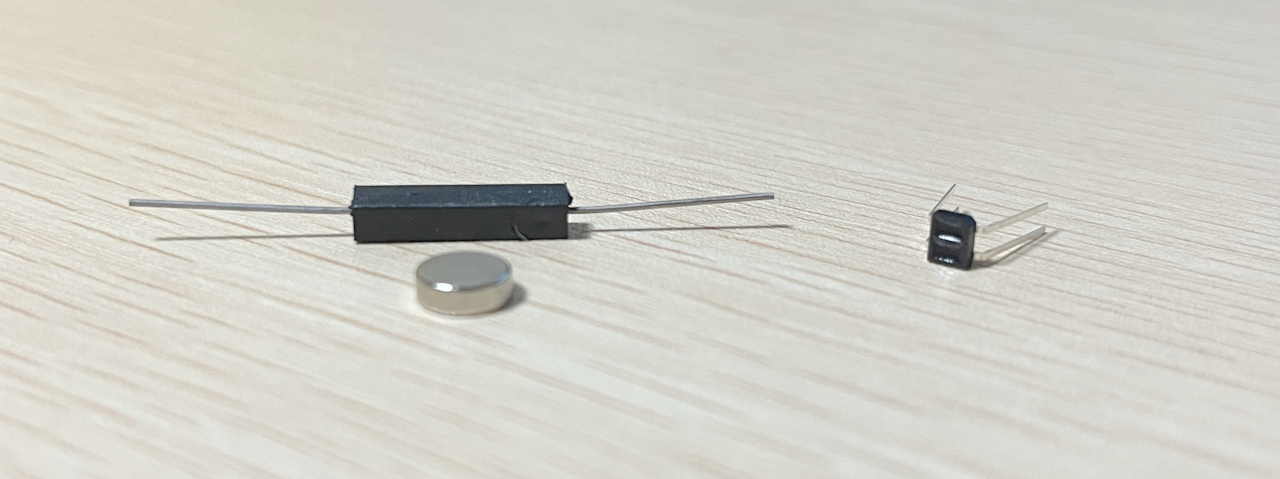

通過検出には、シンプルな仕組みである磁気式の「リードスイッチ」を採用しました。電車の先頭車両の床下に小さな磁石を取り付け、その磁石がセンサーの上を通過することでスイッチがオンになる仕組みです。

動作はするが、磁気センサーには課題も

システムは一応動作していますが、安定性にはやや不安がありました。というのも、磁石との距離に非常に敏感なため、車両の揺れなどで検出にムラが出ることがあります。また、電動ポイント内部にも磁石が使われており、こちらに反応してしまうケースも。

磁石の数を増やして反応を良くする方法も試しましたが、強力すぎると今度はポイント部の磁石に引っ張られてしまい、切り替えに支障が出るという別の問題が発生。以前は、磁石の位置や向きを細かく調整することで対応していましたが、根本的な解決には至りませんでした。

磁石を使わない「反射式赤外線センサー」へ

鉄道模型での通過検出に関する情報を調べる中で、赤外線センサーを使う方法が多く紹介されているのを見つけました。中でも「反射式」のセンサーは、安定して検出できるという報告が多く、今回はこれに切り替えてみることにしました。

センサーだけを交換し、既存システムを活用

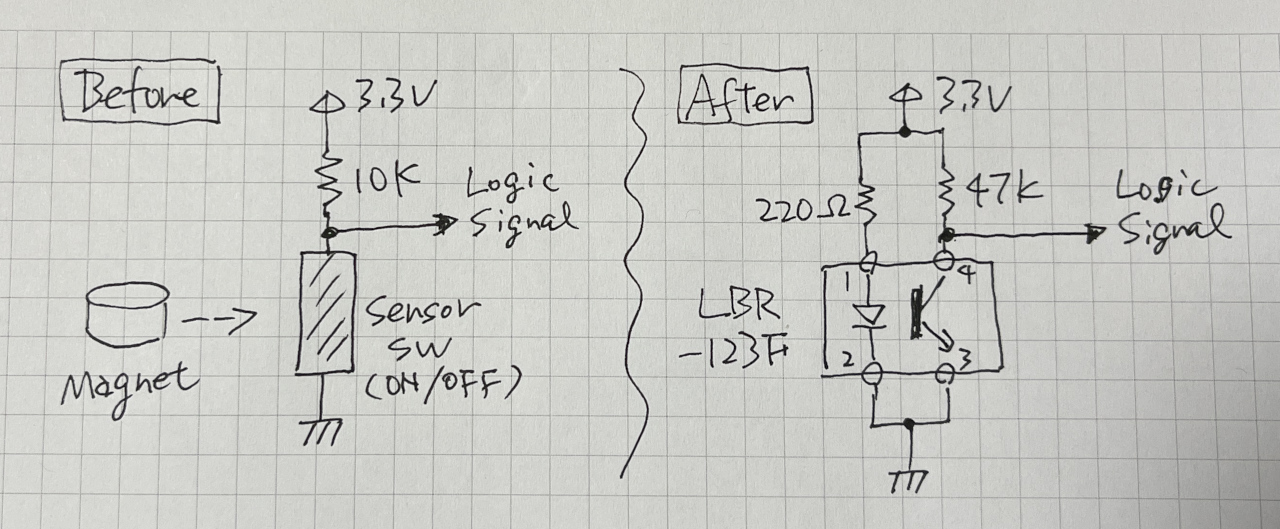

元々のシステムでは、リードスイッチからのオン・オフ信号をマイコンで読み取り、通過時にLow(不論理)となる仕組みになっています。そこで、新しい赤外線センサーも、通過時にLow出力になるような回路に設計しました。

使用したセンサーは、秋月電子通商で販売されている「LBR-123F」です。

以下の図が、今回のセンサー部の変更内容です。

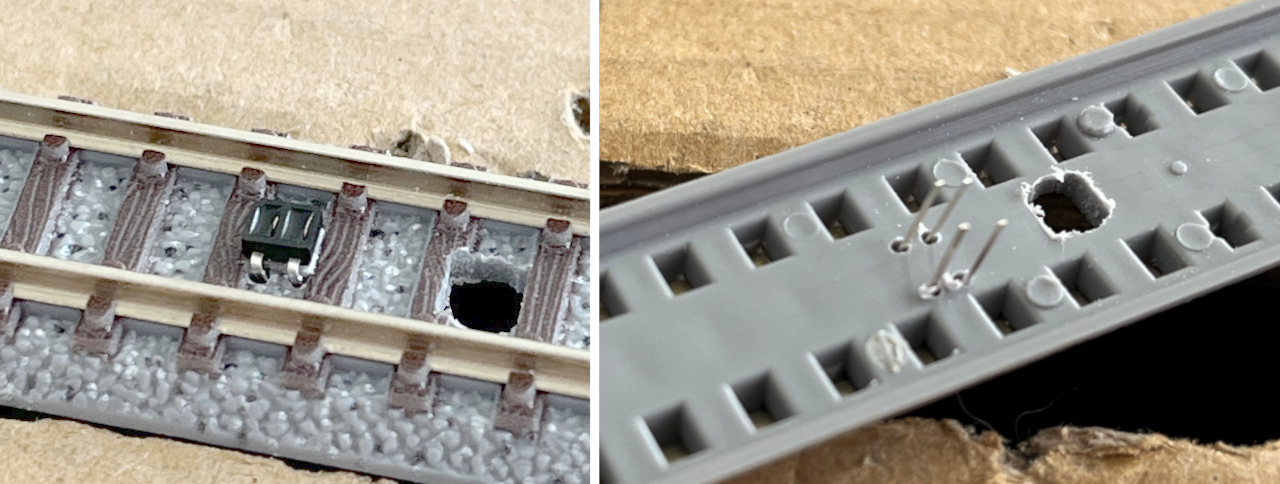

線路へのセンサー取り付け方法

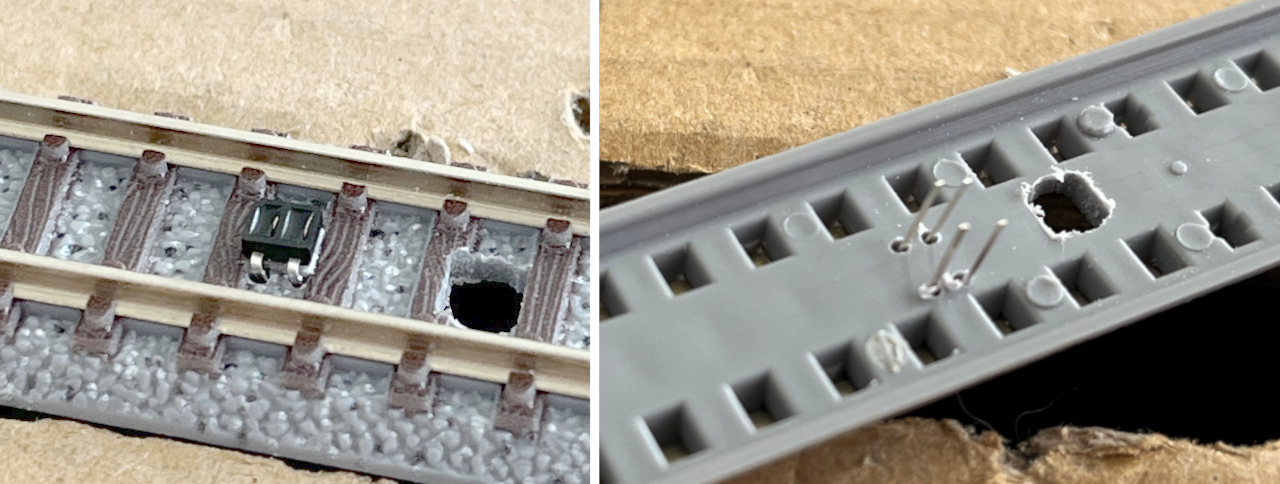

センサーのサイズは約3mm程度で、Nゲージの枕木の間にぴったり収まる大きさです。設置の際は、線路の敷石部分に4本のリード線を通す小さな穴を開け、センサー本体をレールの間に埋め込む形にしました。高さもわずか1.5mmなので、車両の床下に干渉することもなさそうです。

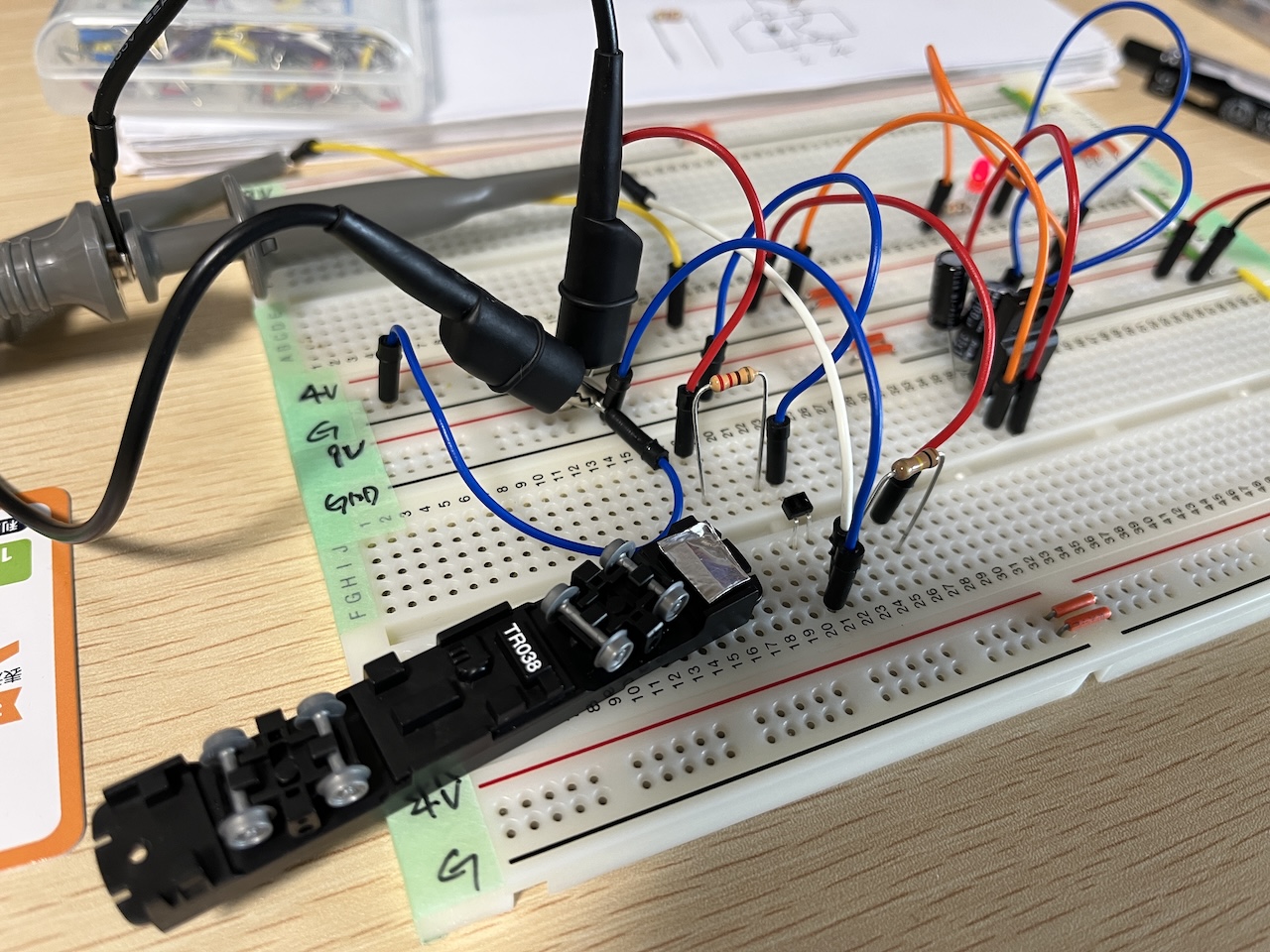

動作テストと検出調整

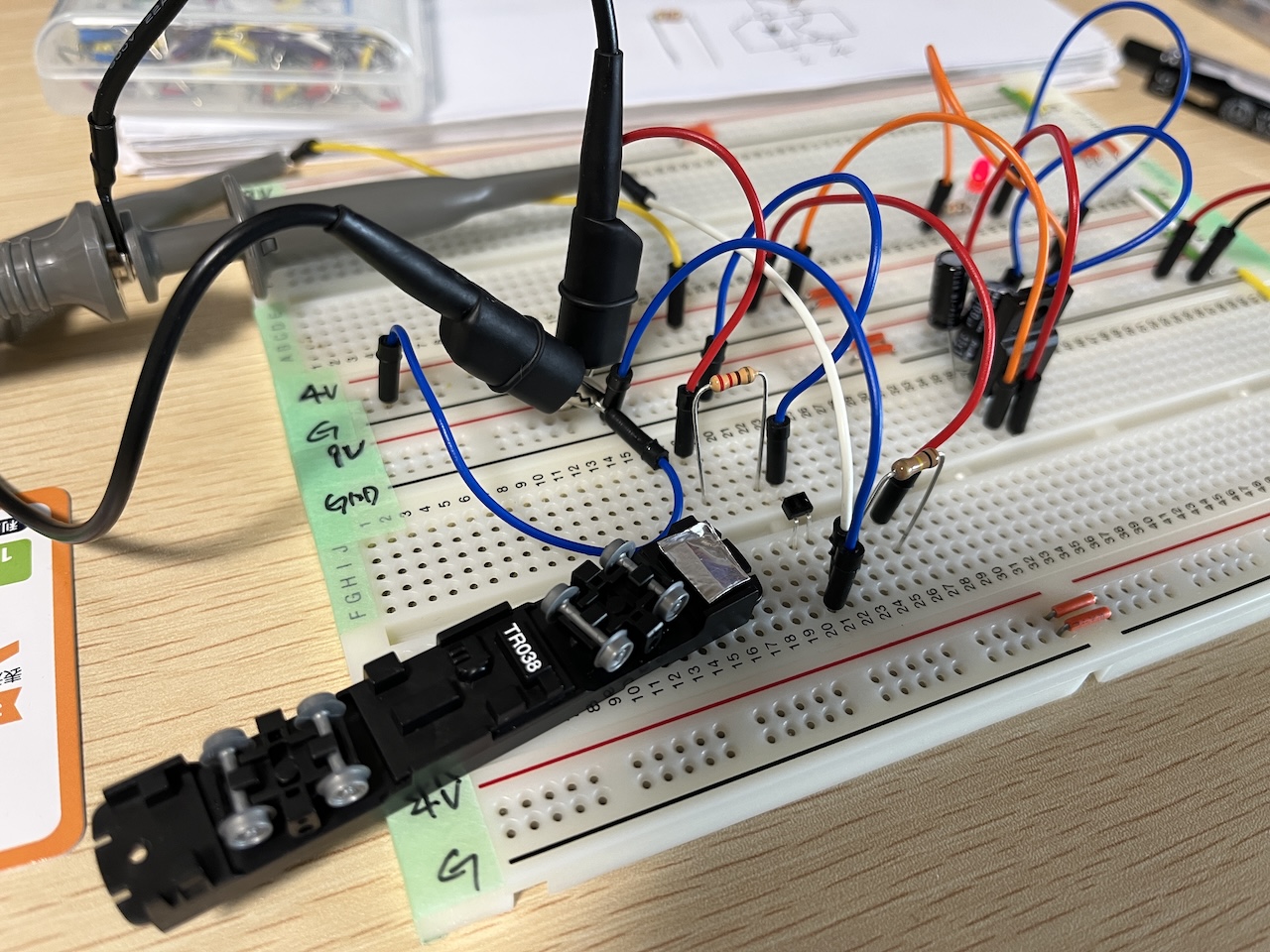

レイアウトに組み込む前に、ブレッドボードでセンサーの動作を確認しました。センサーの上に白い紙や銀紙を置くとしっかり反応します。一方で、黒いプラスチック(車両の床下)には反応が鈍いため、先頭車両の床にアルミホイルのテープを貼り、センサーが確実に検出できるようにする予定です。

新しいセンサーに対応した基板も設計・発注

前回同様、KiCadで回路図を設計し、センサーに合わせた新しいプリント基板も作成しました。レイアウトの下に組み込めるサイズで、JLCPCBに製造を依頼済みです。基板が届き次第、組み込みと最終テストを行う予定です。