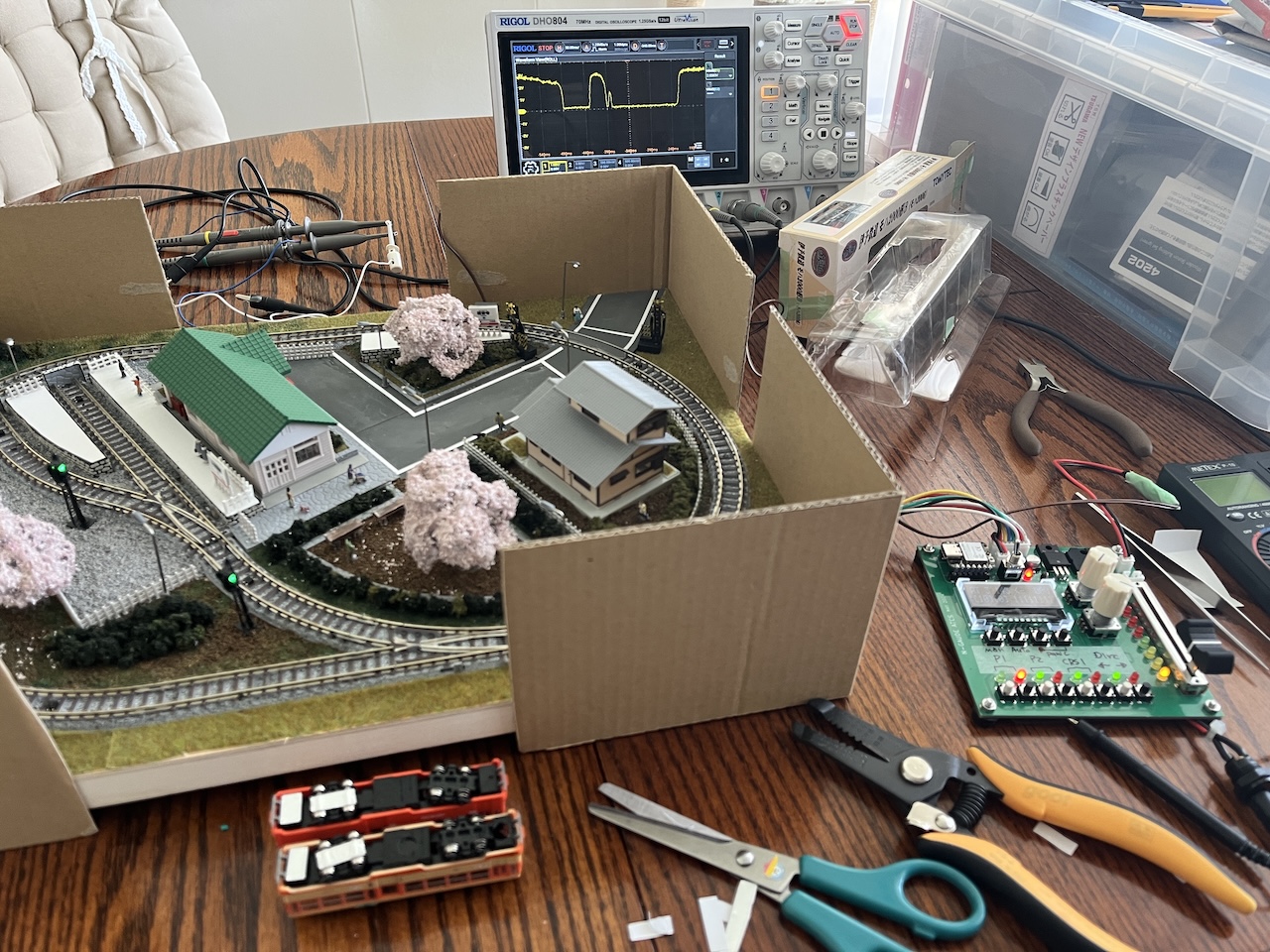

A3サイズの鉄道模型:新しいレイアウト制御基板を組み込み

2025/07/23

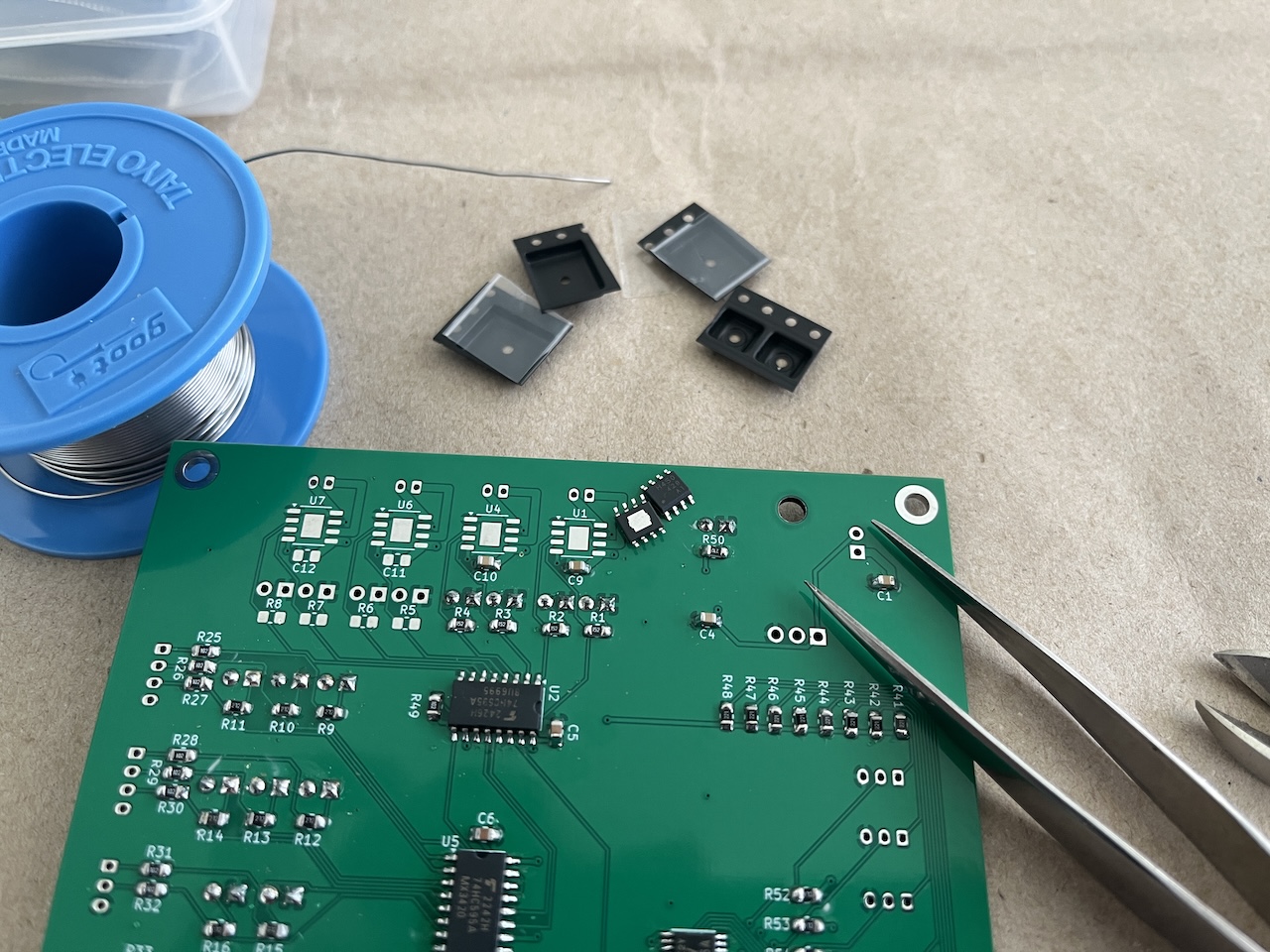

JLCPCBで試作したレイアウト制御基板を組み立て

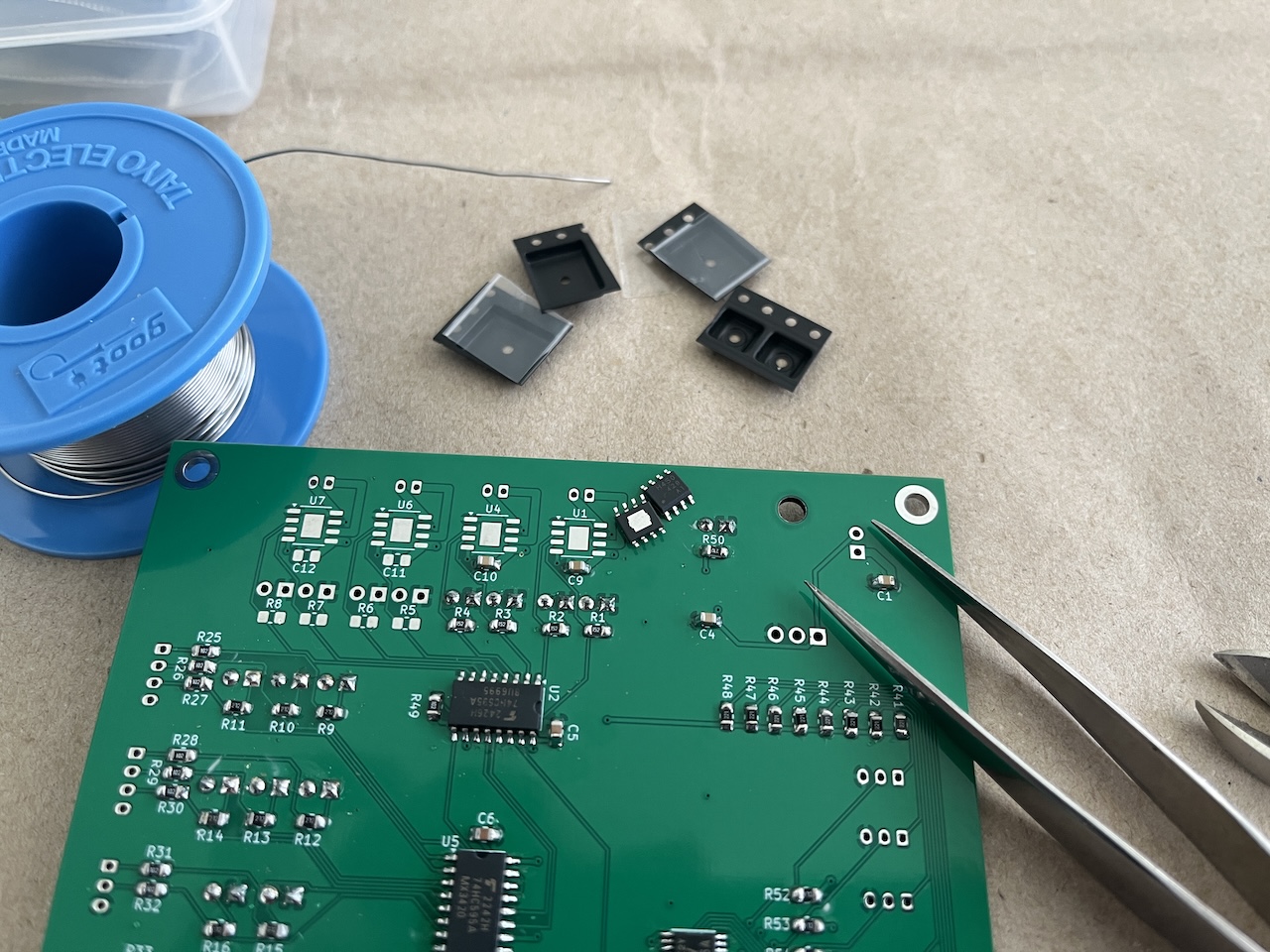

JLCPCBに発注していたプリント基板が昨日届き、今朝からさっそく部品の取り付けに取りかかりました。

今回の基板は面実装タイプで、使用するチップ部品は2012(2.0mm × 1.2mm)サイズ。ピンセットでつまみながら、慎重にハンダ付けを進めました。

コントローラ基板に接続し、動作テスト

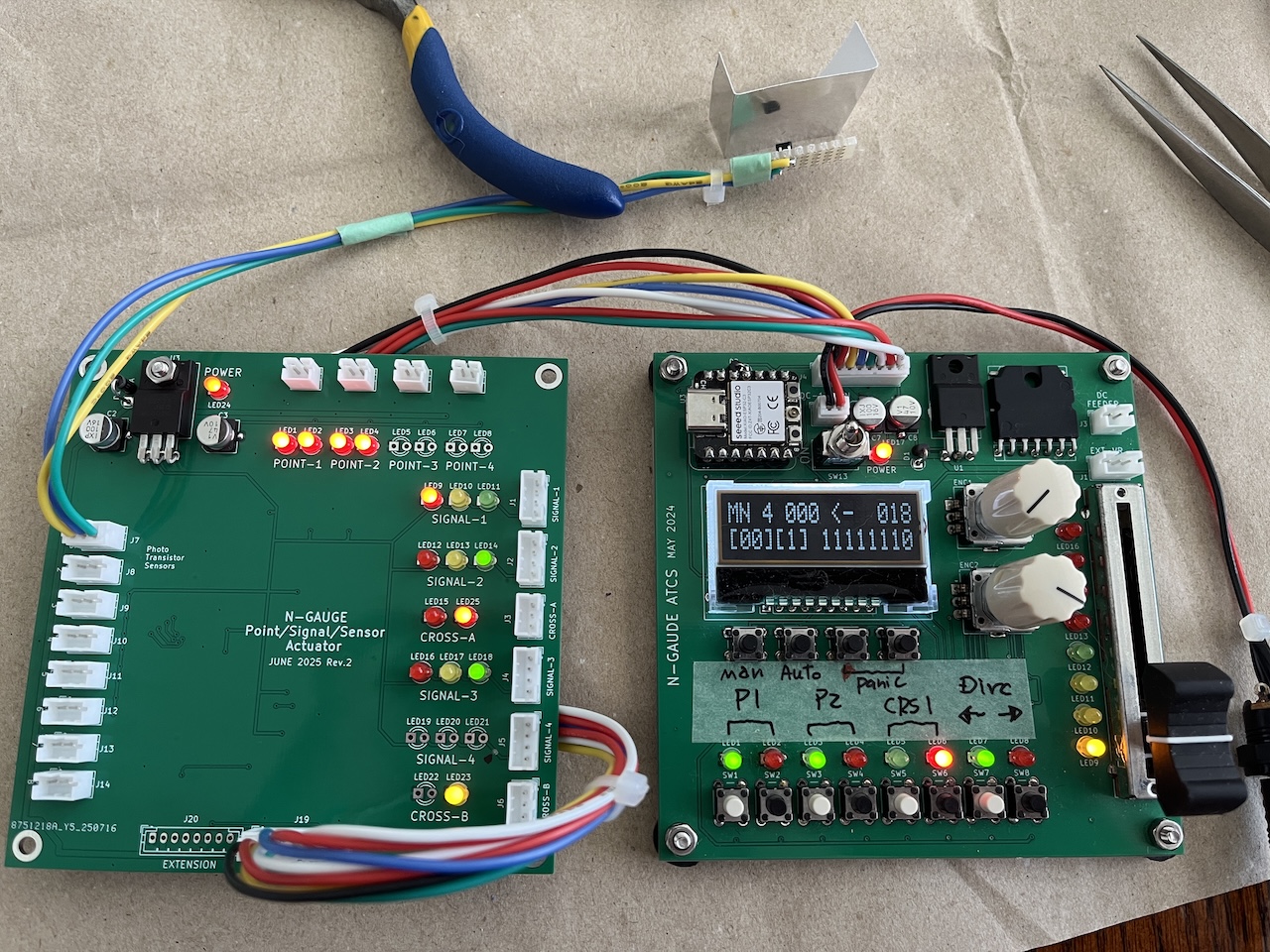

レイアウトに取り付ける前に、まずは基板単体で動作確認を行いました。

信号機や踏切ランプ、ポイントなどの出力には確認用LEDを取り付けており、LEDの点灯状態を見ながら、回路ミスやハンダ不良がないかをチェックしました。

また、今回から導入した反射型赤外線センサーは、レールに取り付けたものと同じ構造の治具を使い、それぞれのセンサーチャンネルの動作を確認しました。

結果、配線ミスもなく、一発で正常動作しました。

レイアウト裏に組み込み

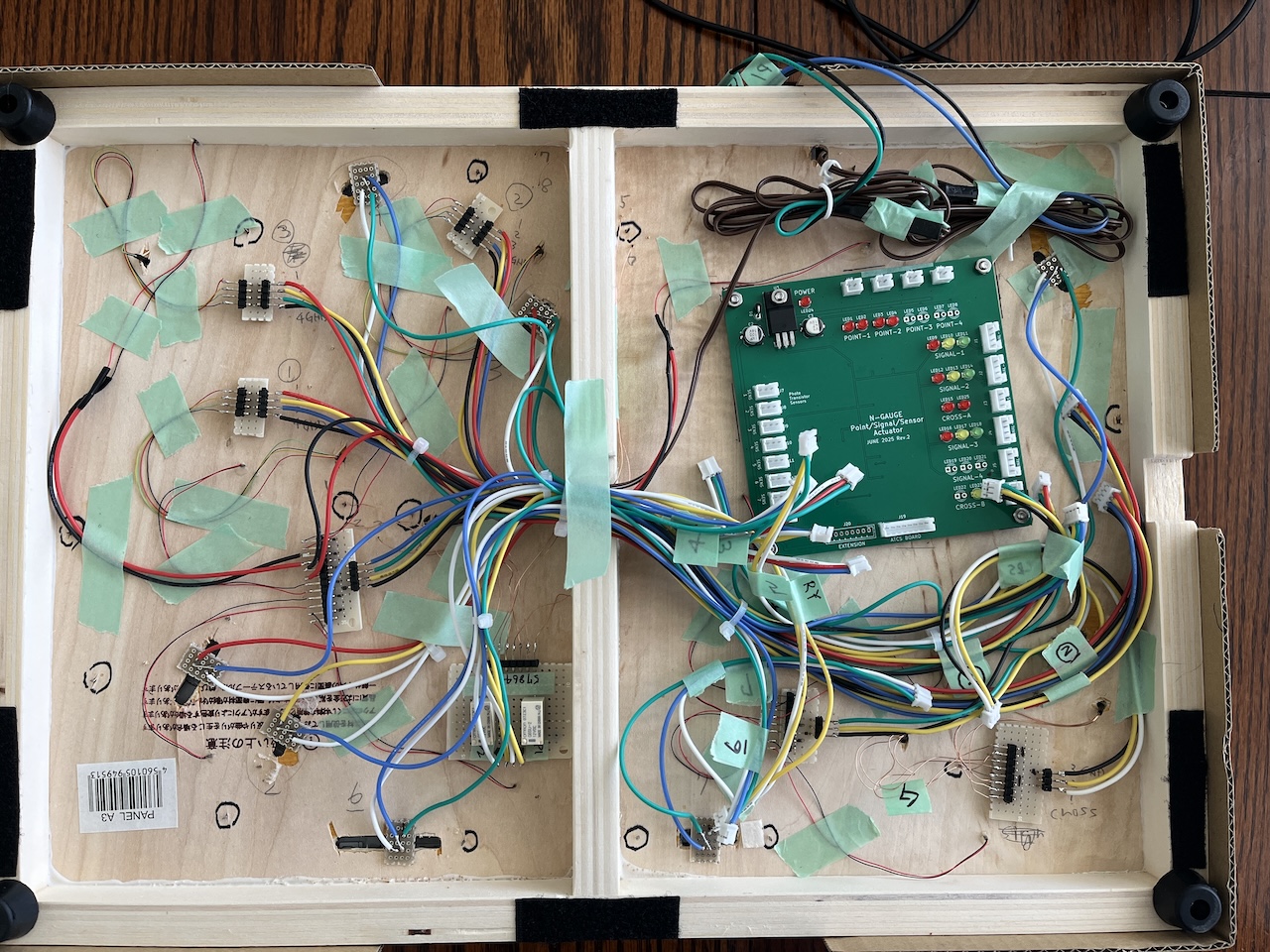

古くなった磁気センサー用の制御基板を取り外し、新しい基板に交換しました。

信号機や踏切、ポイントなどの配線はすべてコネクタ接続のため、番号を間違えないよう差し替えるだけでスムーズに取り付けが完了しました。

電車の下に反射シールを貼り付け

赤外線センサーで電車の通過を検出したいのですが、黒いプラスチック車体では赤外線が反射せず反応しません。そのため、電車の下にアルミテープを貼り、反射性を確保しました。

先頭部だけでなく、カーブで反応しやすくするために、台車の下にもアルミテープを貼っています。なお、従来の磁気センサー用マグネットは取り外しました。

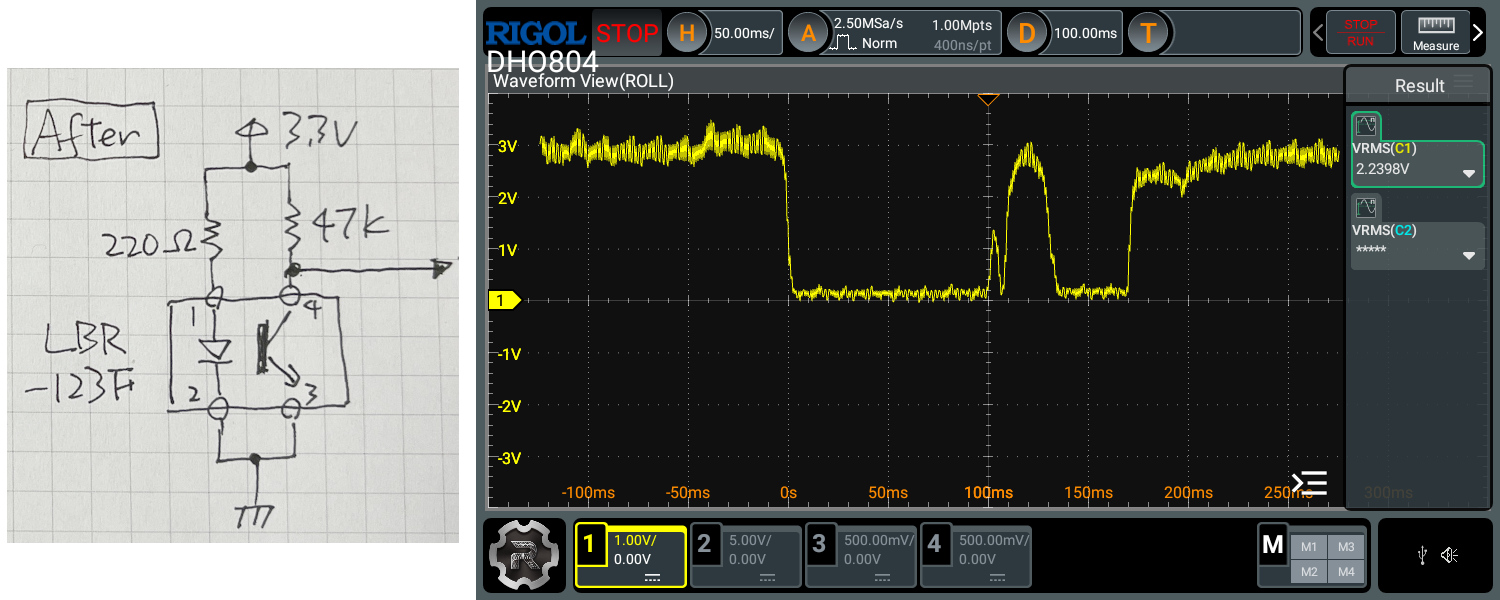

電車通過時のセンサー信号

電車がセンサー上を通過する際の信号を、オシロスコープで観測しました。先頭と台車の2か所にアルミテープを貼ってあるため、センサーが2回反応している様子がパルスで確認できます。

左の長いパルスが台車部分、右側の短いパルスが先頭部分の反応です。電車を逆方向に走らせている時に録ったため、台車のパルスのほうが先に出ています。

※波形にはレールに印加している+12Vの駆動パルス由来のノイズが一部乗っています。これは、センサーの感度を高めるためにトランジスタのプルアップ抵抗を高め(47kΩ)、結果として回路のインピーダンスが高くなったことが原因です。ですが、ノイズはあくまで波形上のもので、実際の自動運転動作には一切影響していません。

また、高速で電車を運転した際に、パルスの検出漏れが起こらないか懸念していましたが、自動運転のArduinoシステムは、電車通過センサーの読み取りを1msの周期タイマーで行っており、時間的に十分にパルスの変化を読み取ることが出来ることを確認できました。

自動運転システムをデバッグ

旧来の磁気センサーと新しい赤外線センサーは、どちらも「負論理」で動作するため、Arduinoで制御している自動運転用ソフトウェアはそのまま流用可能でした。

センサーの設置位置が変わったため、通過後の待機時間を微調整するだけで、問題なく動作しました。

磁気センサーの課題を解決し安定した自動運転が可能に

従来の磁気センサーでは、車両のマグネットがTOMIXポイント内の磁石と干渉するという課題がありましたが、今回の赤外線センサー化によりこの問題が解消しました。

また、昨年導入したラッチリレーによって、ポイント内部の通電不良も改善済みです。

現在は安定して低速走行でも動作する状態となり、特に大きな課題は残っていません。

今後は、自動運転のシナリオをさらに追加して、じっくり楽しんでいきたいと思います。

動作の状況をYouTubeにアップしました