A3サイズ鉄道模型:TOMIXポイントの可動レール(トングレール)破損と新規交換

2025/07/26

センサー交換の翌週に発生したトラブル

先週、磁気センサーを反射型赤外線センサーに交換し、自動運転がより安定して動作するようになりました。

喜びつつ、Arduinoの運転シナリオを微調整していたそのとき、突然、TOMIXポイントの可動レール(トングレール)が外れてしまいました。レールを支える付け根のプラスチックが破損してしまい、可動レールを保持できなくなっていたのです。

このポイントを修理することはできず、新しいポイントに交換するしかありません。

ジオラマに埋め込まれたポイントの取り外しは一苦労

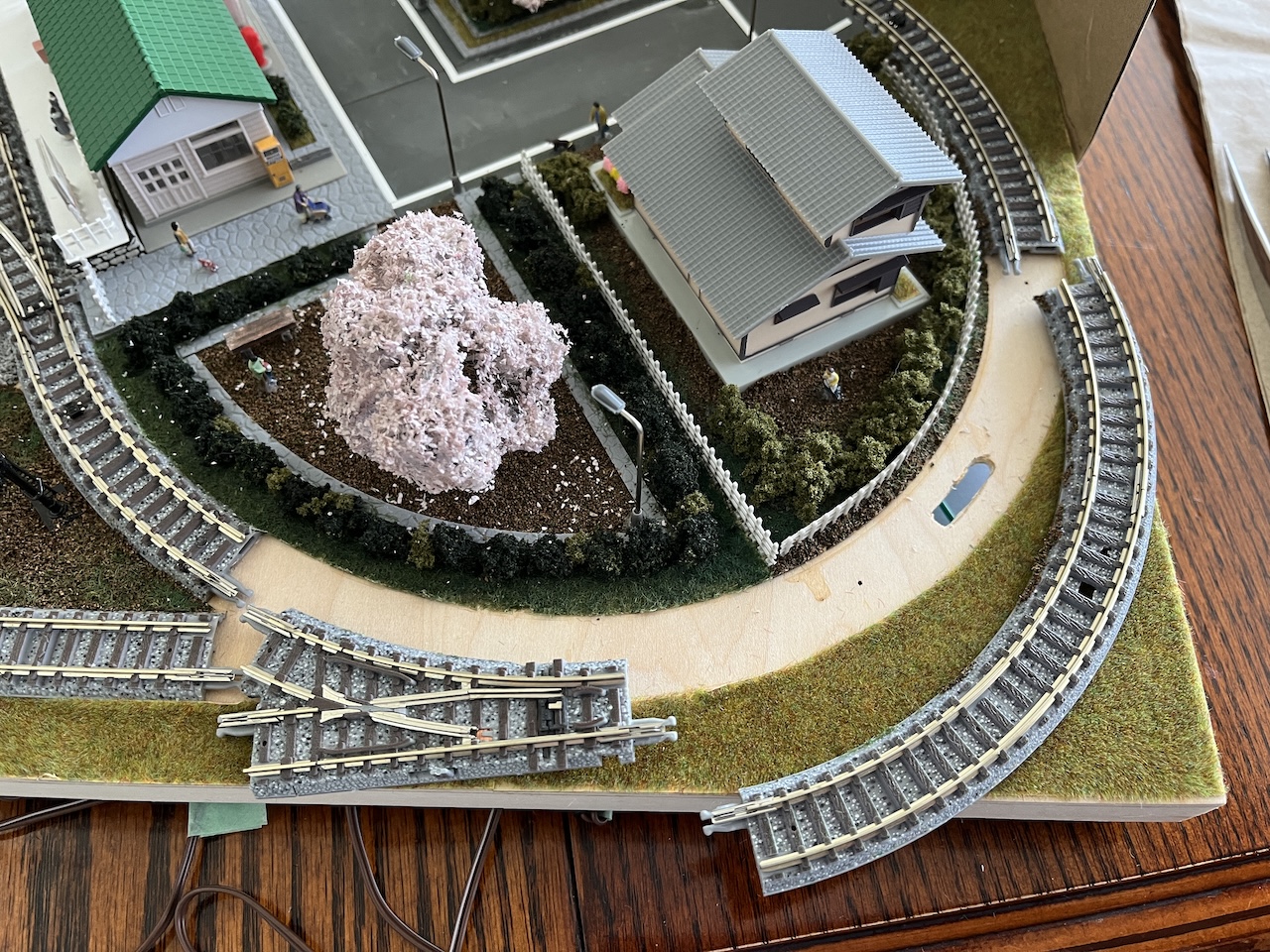

この鉄道模型はA3サイズのジオラマレイアウトで構築しており、ポイントはその中に組み込まれています。各レールはジョイントで接続・固定されているため、ポイントだけを単独で外すことができません。

さらに、すぐ横のレールには赤外線センサーも取り付けられており、これを壊さないよう慎重に取り外す必要がありました。センサーを外し、3本のレールを一旦取り外して、ようやく(少々強引に)ポイントの取り外しに成功しました。

原因はコイルの発熱によるプラスチックの溶解

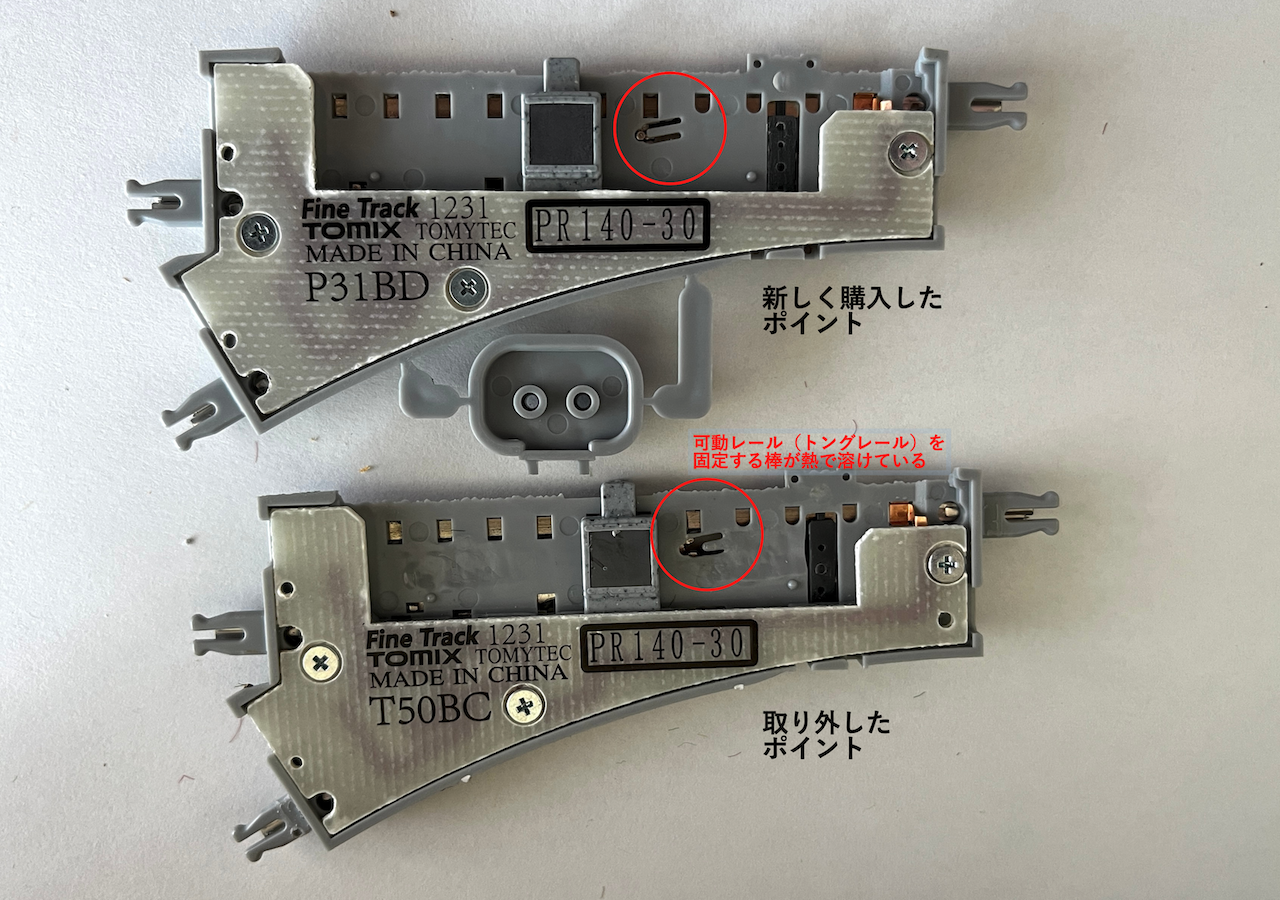

取り外したポイントを分解してみると、可動レールを支えていたプラスチックの棒がコイルの熱で溶けて変形していました。

下の写真は比較です。上が新品のポイント、下が熱で溶けたものです。

駆動波形をオシロスコープで確認

現在、ポイントの駆動はArduinoのソフトウェアで制御されており、パルス信号で30msだけ通電させています。長時間通電し続けることはない設計です。

念のため、ポイントのコイルに印加されている電圧波形をオシロスコープで確認しました。以下がその波形です。

切り替え時にだけ、片方が+12V、もう片方がGNDとなり、その後は両端ともハイインピーダンス(無接続)状態になります。これはモータードライバIC(TB67H450FN)による正常な制御です。

ソフトウェア開発初期の不完全な制御が原因か?

おそらく、Arduinoの制御プログラム開発初期に、誤って長時間コイルに通電し続けてしまった時期があったのかもしれません。そのときに加わった熱ダメージが蓄積し、経年劣化とともに破損が表面化した可能性があります。

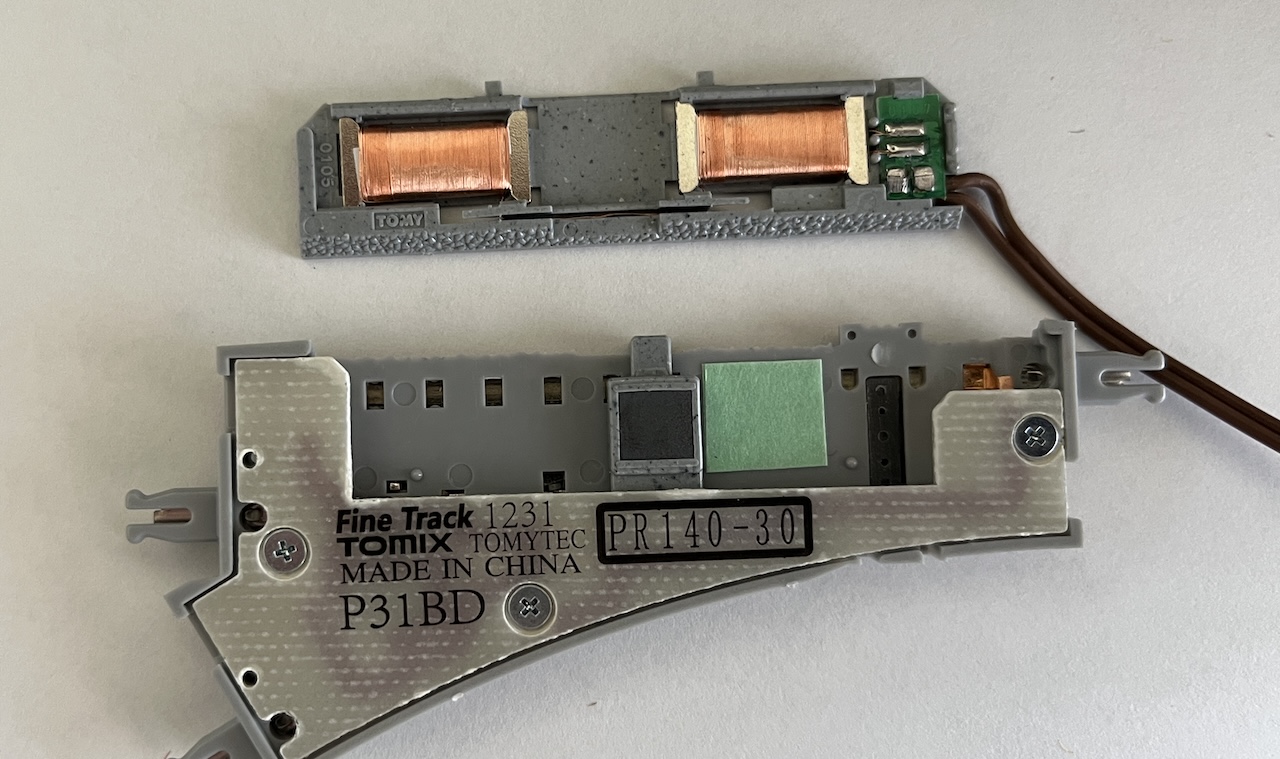

念のための熱対策も実施

現在のソフトでは通電制御に問題はありませんが、念のため、溶けていた箇所とコイルの間に断熱目的のテープを貼っておきました。これで、万が一コイルが再び過熱しても、直接プラスチックが溶けにくくなるはずです。

元通りになり快調に自動運転しています

普段はデスク横のアクリルケースの中で動いています。自動運転のシナリオをループさせれば、1日中動かすことも出来ます。