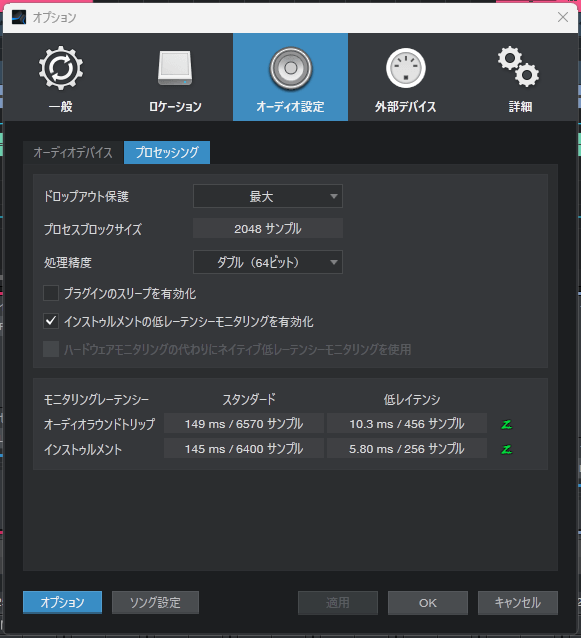

Studio One の「ドロップアウト保護」と「低レイテンシーモニタリング」

2023/08/31

Studio Oneを長年使っています

私はStudio Oneをバージョン3の頃から長く使い続けています。DAWではよく話題になる「レイテンシ」について、Studio Oneにはそれに関係した独自の便利な機能があります。この記事では、それらの機能と私自身の使用経験を交えてご紹介します。

DAWの処理バッファ

DAWには一般的に「バッファサイズ」という設定項目があります。これは、オーディオインターフェースの音声入出力のために確保されるメモリ領域のことです。

録音時には、音声データがこのバッファに一定量たまった段階で、DAW内部に取り込まれるイメージです。そのため、バッファの分だけ音が遅れて処理されることになります。たとえば、サンプリングレートが44.1kHzで、バッファサイズを256サンプルに設定した場合、256 ÷ 44100 ≒ 5.8ms。この遅れが、いわゆる「レイテンシ」と呼ばれるものの一つです。

Studio Oneでは、この入出力バッファのことを「デバイスブロック」と呼んでいます。

さらに、DAW内部にはもう一つレイテンシが存在します。それは、入出力バッファから取り込まれたデジタルデータを、DAW本体や各トラックに挿さったプラグインで処理するために必要な時間です。

この内部処理に使われるバッファのことを、Studio Oneでは「プロセスブロック」と呼んでいます。

一般的なDAWのバッファサイズと音飛び

多くのDAWでは、入出力と内部処理が同じ「バッファサイズ」で同期して処理されます。

このバッファサイズを小さく設定すると、入出力のレイテンシは短くなりますが、DAW内部では、そのぶん短い間隔で処理が必要になるため、CPUへの負荷が増大します。結果として、バッファサイズの時間内にCPUの処理が間に合わなくなり、音が途切れたり飛んだりする原因になります。

レイテンシの影響

録音済みのオーディオや打ち込み済みのMIDIを再生するだけであれば、多少レイテンシが大きくても、レイテンシ時間分だけ前もってDAW内部で処理を行えば、音の遅れなく再生できます。

しかし、ソフト音源を使ってリアルタイムでMIDI演奏をする場合(つまりモニタリングONの状態)では、鍵盤を押してから音が出るまでにレイテンシ分の遅れが生じるため、演奏のしやすさに大きく影響します。そのため、演奏時にはレイテンシを可能な限り小さくする必要があります。

ギター録音で、アンプシミュレータやエフェクタのプラグインを使う場合も同様です。

Studio Oneの「ドロップアウト保護」とは?

Studio Oneでは、他のDAWと異なり、「デバイスブロック(入出力)」と「プロセスブロック(内部処理)」が個別に扱われます。

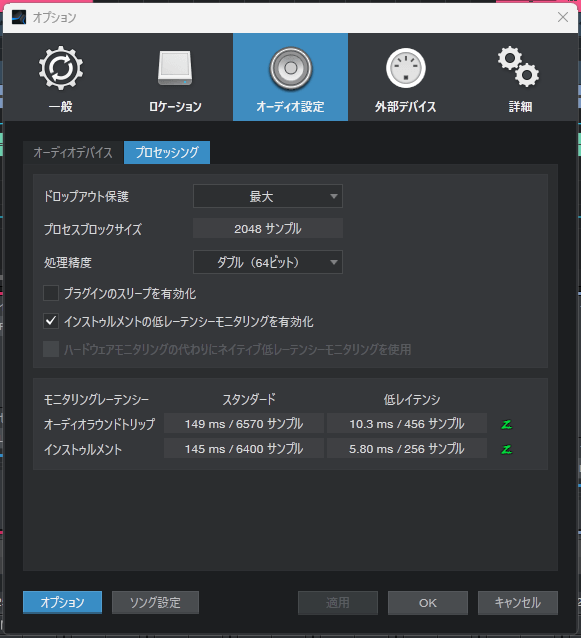

この仕組みを活かした機能が「ドロップアウト保護」です。これは、内部処理用のプロセスブロックサイズを自動的に調整し、CPU負荷を最適化する仕組みです。

たとえば、MIDI演奏を行うインストゥルメントトラックやオーディオ録音中のトラックには小さなプロセスブロックを適用し、それ以外の再生専用トラックには大きなブロックサイズを割り当てて、処理効率を上げます。

ドロップアウト保護には、「オフ」から「最大」まで6段階の設定があります。リファレンスマニュアルには詳細な説明がなかったものの、おそらく設定を大きくするほどプロセスブロックのサイズも大きくなり、より高い安定性が得られるようです。

ただし、「最大」にすれば常に最適というわけではありません。プロセスブロックが大きすぎると、画面上のメーター表示と実際の再生音との間にズレが生じることがあります。

低レイテンシーモニタリング

Studio Oneのオーディオシステムを少し複雑にしているのが、「低レイテンシーモニタリング」機能です。

これは、録音やMIDI演奏の際のレイテンシーを可能な限り小さくするための仕組みで、マニュアルによると、3ms以上のレイテンシを持つプラグインが、モニタリングON時には自動でバイパス(無効化)されるとのことです。

実際にこの機能を使ってみると、モニタリングON時にどのプラグインがバイパス(無効化)される対象になっているのかが分かりにくく、モニタリングのON/OFFで有効になるプラグインが異なるため、音質や音量に大きな差が出ることがあります。

私も最初はこの仕組みを理解しておらず、モニタリングをONにしてMIDI演奏をしたところ、再生される音が極端に小さくなってしまい、その原因が分からず困った経験があります。あとで調べてみると、音量を持ち上げていたEQプラグインが、モニタリング時に自動でOFFになっていたことが原因でした。

私のおすすめ設定

現在の環境(Mac mini M2 / Studio One 7)では、

- 「ドロップアウト保護」はデフォルトの「中」

- 「インストゥルメントの低レイテンシーモニタリング」はオフ

で運用しています。

Windows環境や他のバージョンでも同じだと思います。

デバイスブロックの調整

MIDI演奏やオーディオ録音時には「デバイスブロック」を64サンプルに設定してレイテンシを短くし、もし音飛びが発生する場合は、録音トラックに挿しているプラグインを手動でオフにしています。

経験上、Mac mini M2では、MIDIを多用しても64サンプル設定でおよそ32トラックまでは問題なく動作します。

再生時(ミックスやトラックダウン)にはレイテンシの影響はないため、「デバイスブロック」は2048サンプルに設定し、処理の安定性を優先しています。

🎹 DAW|Studio Oneの使い方Tips がテーマのブログ