● ブログトップページ

[ホームページリンク]

● ホームレコーディング 楽曲集/宅録/DTM

● 自作ギターエフェクター/ツール/パーツ

● A3サイズのNゲージ箱庭鉄道模型

[イチオシ記事]

🚃 A3サイズ鉄道模型:タッチパネルTFT液晶による自動運転システムが完成!

本気でやるKiCADを使ったギター用エフェクトペダルのプリント基板設計

2022/04/03

ギター用エフェクトペダル

これまで、数多くのギター用エフェクトペダルを自作してきました。デジタル回路を使ったものは自作が難しいため除き、アナログ回路のものはほぼすべての種類に挑戦しています。

プリント基板の自作

最初の数台は、ユニバーサル基板を使って手配線(Point-to-point)で製作していました。しかし、アナログディレイやノイズリダクションのように回路規模が大きくなると、ユニバーサル基板ではサイズが大きくなってしまい、ケース(筐体)も非常にかさばってしまいます。そのため、一般的なサイズのケースに収めるために、プリント基板の設計に挑戦することになりました。

設計と製造

基板の設計には、オープンソースの基板設計用CADソフト「KiCAD」を使用しました。Windows、Mac、Linuxどれでも同じ様に使えます。回路図を作成し、部品を選定して回路図と紐付け、その上で基板上にパターンを引いて配線していきます。設計自体は自分でなんとかできますが、問題は基板の製造をどうするかでした。国内の基板メーカーに依頼することもできますが、製作費が数万円かかってしまい、個人の趣味としては現実的ではありません。

一方、「プリント基板」と検索すると、中国のメーカーが数多く見つかります。中でも、縦横10cm以内のサイズであれば、試作を5ドル(約700円)で対応してくれる業者もあります。FedExの送料の方が高く(約20ドル)つきますが、それでもトータルで4,000円程度で製作できます。

私が利用したメーカーは、「FusionPCB」と「PCB gogo」です。どちらもKiCADで作成したCADデータをオンラインでアップロードするだけで試作してくれ、完成品の品質も一般的な製品と遜色なく、非常に高品質です。

(追記 2025/02/22)

最近では「JLCPCB」が話題です。なんと5枚で2ドルという驚きの価格で試作が可能です。さらに、以前は高額だった海外発送も、日本国内のポスト投函便(ネコポスなど)を利用することで、通常788円、現在では150円という非常に安価な送料で対応してくれます。

プリント基板設計に求められるスキル

プリント基板を設計するには、まず回路図を作成する必要があります。エフェクトペダルの回路を一から設計するのは難しいため、多くの場合は既存製品の回路図を参考にすることになります。

エフェクトペダルを作るのに必要な最低限の電子部品は:

- 抵抗

- コンデンサ

- トランジスタ/FET

- オペアンプ

- ダイオード

です。

これらの部品の役割について、ある程度の基礎知識は必要です。

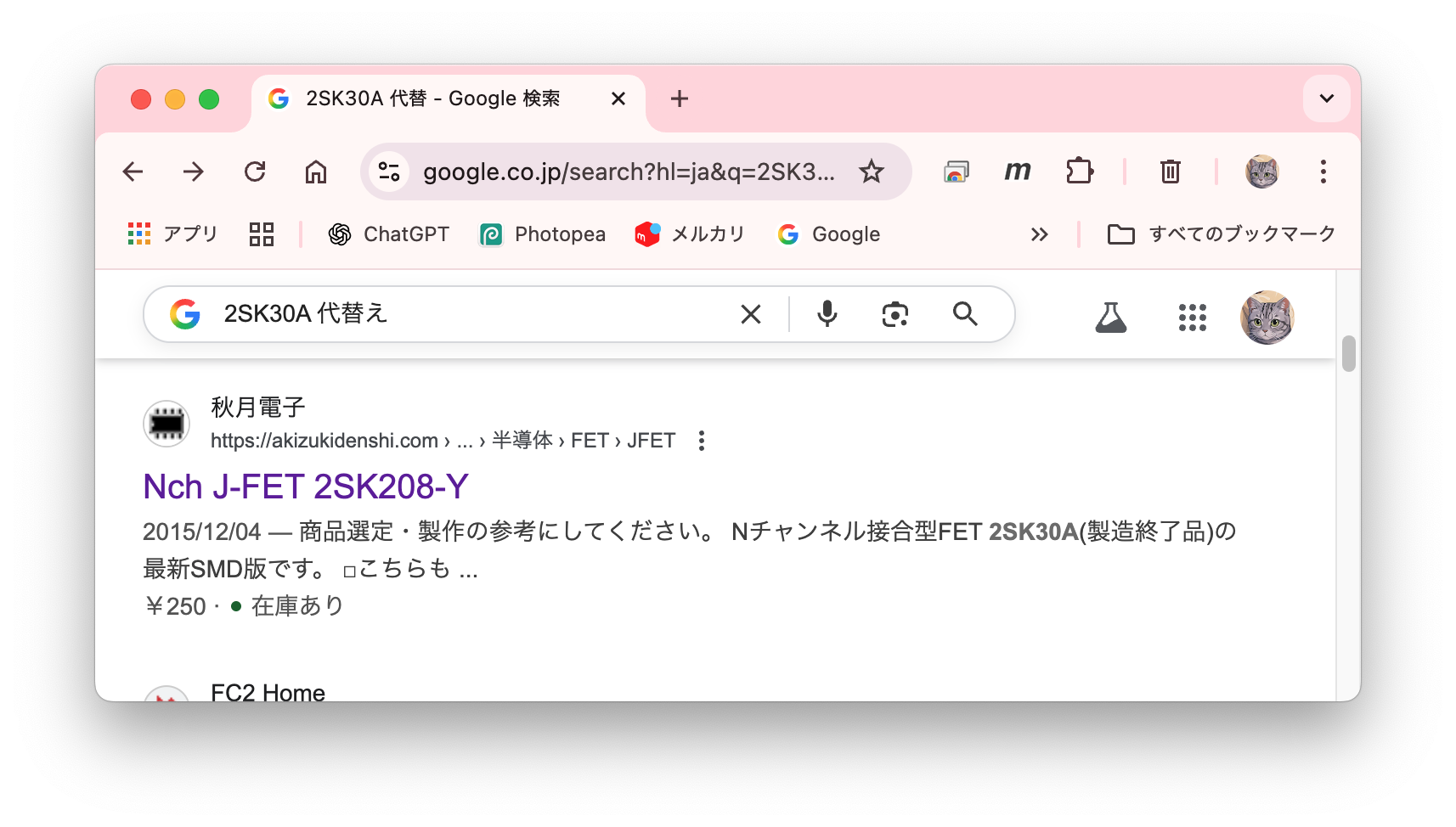

海外製の回路では、すでに製造中止となっている古い部品が使用されていたり、日本国内では入手が難しい部品が使われていることがあります。そのため、代替品を探すスキルも求められます。

設計のフローの概要

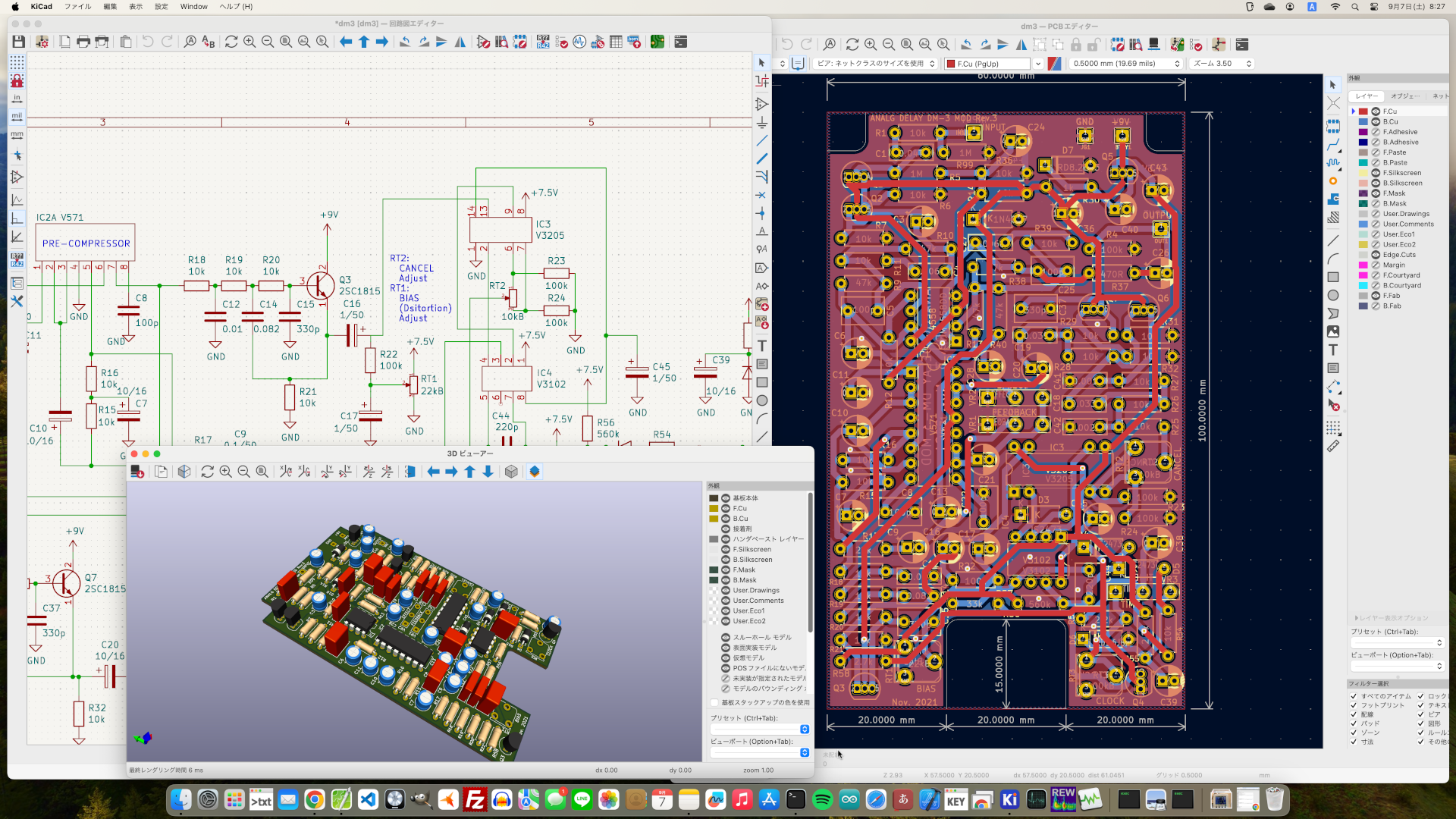

KiCADを使ったプリント基板設計の大まかな流れは以下の通りです。以下の工程を見ながら、それぞれがどんな作業なのかを理解することから始めると良いでしょう。

1)回路図を書く

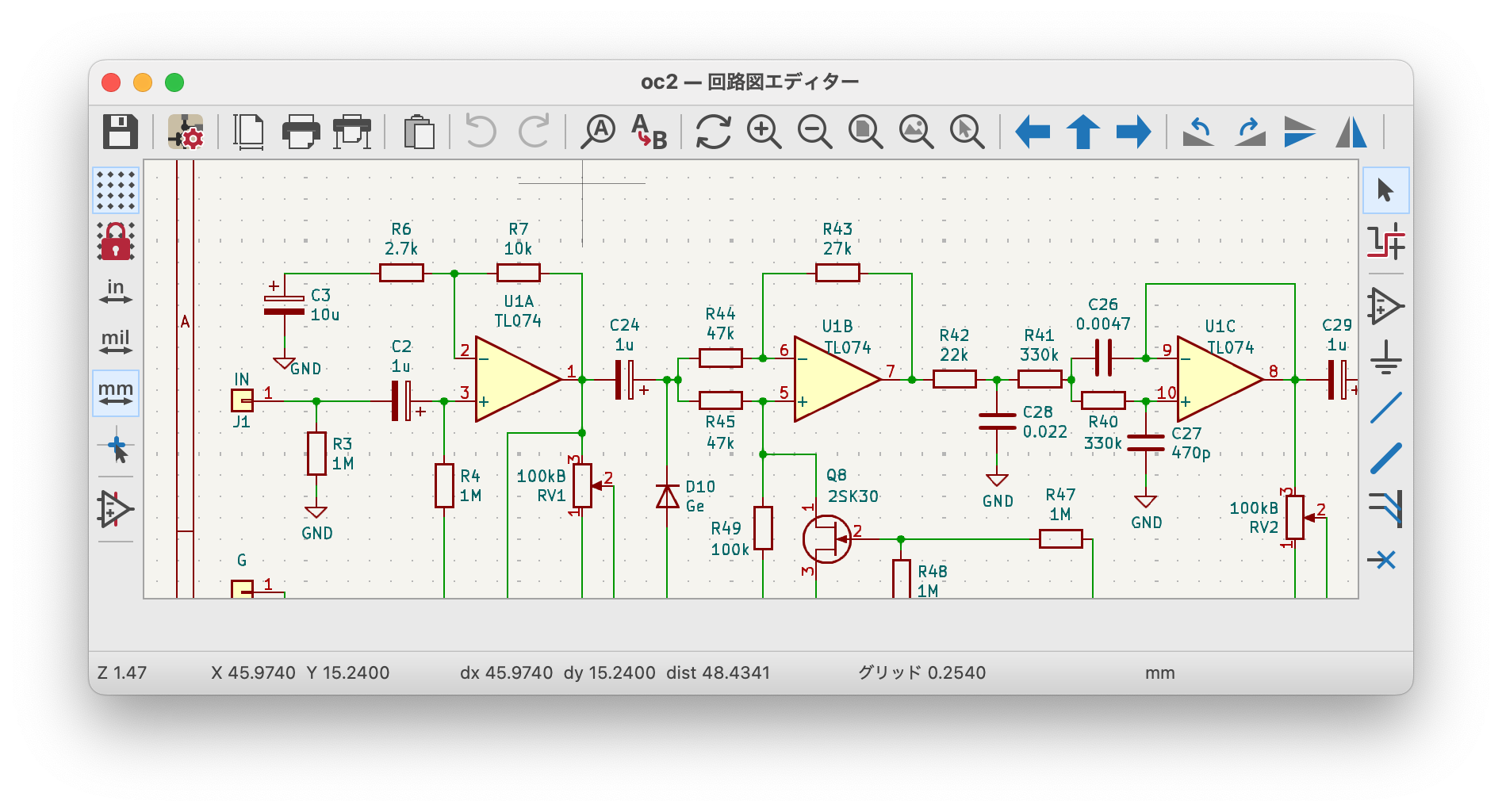

ネットで公開されているサービスマニュアルや、解析された実機の回路図を探し、KiCADの回路図エディタに入力します。標準ライブラリの部品だけで書けると思いますが、対応する部品が見つからない場合は、似た部品を基に修正して新しい部品を作ることもできます。接続用のフォーンジャックやDCジャックなどは、基板上に実装せず、ワイヤーで配線すると思いますので、これらは、ワイヤーの接続部品(例:下図左側のJ1)として回路図に入れます。

2)部品が入手可能かを調べる

古いエフェクターには、現在では製造されていない部品(トランジスタ、FET、ICなど)が使われていることがあります。秋月電子や千石電商などで検索し、入手可能かを確認します。入手できない場合は、データシートなどから仕様を確認し、同じ特性を持つ代替部品を探します。検索時は「(部品名) 代替え」「(部品名) replace」などのキーワードが有効です。

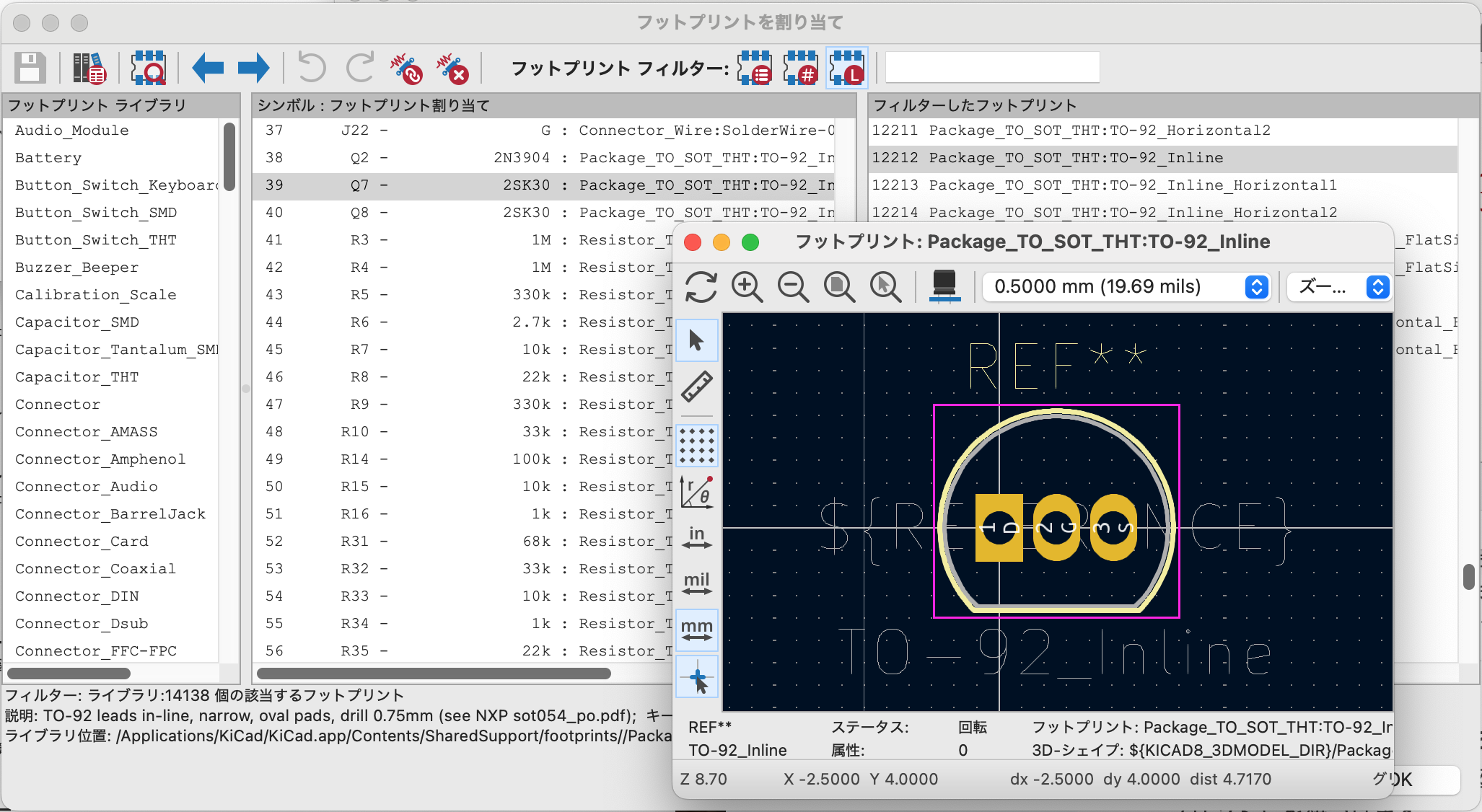

3)回路図とフットプリントを紐つける

部品が確定したら、回路図上の各部品と実際の基板上での形状(フットプリント)を関連付けます。例えばDIPタイプのICでは、ピン間は2.54mmですが、幅が異なる場合もあるので、KiCADに登録されたフットプリントライブラリから適切なものを選びます。

特に注意が必要なのはトランジスタやFETのピン配置です。これらのピン配置は、部品の品種によってまちまちです。回路図上のエミッタ、コレクタ、ベースのピン番号が、実物のピン番号と正しく対応しているか確認が必要です。

一般的でない部品のフットプリントは、標準ライブラリに含まれていないことがあります。この場合は、似たフットプリントを基に、部品の仕様書の寸法図を見ながら、新しく作る必要があります。

この作業はKiCADの「フットプリントを割り当て...」のメニューで行います。

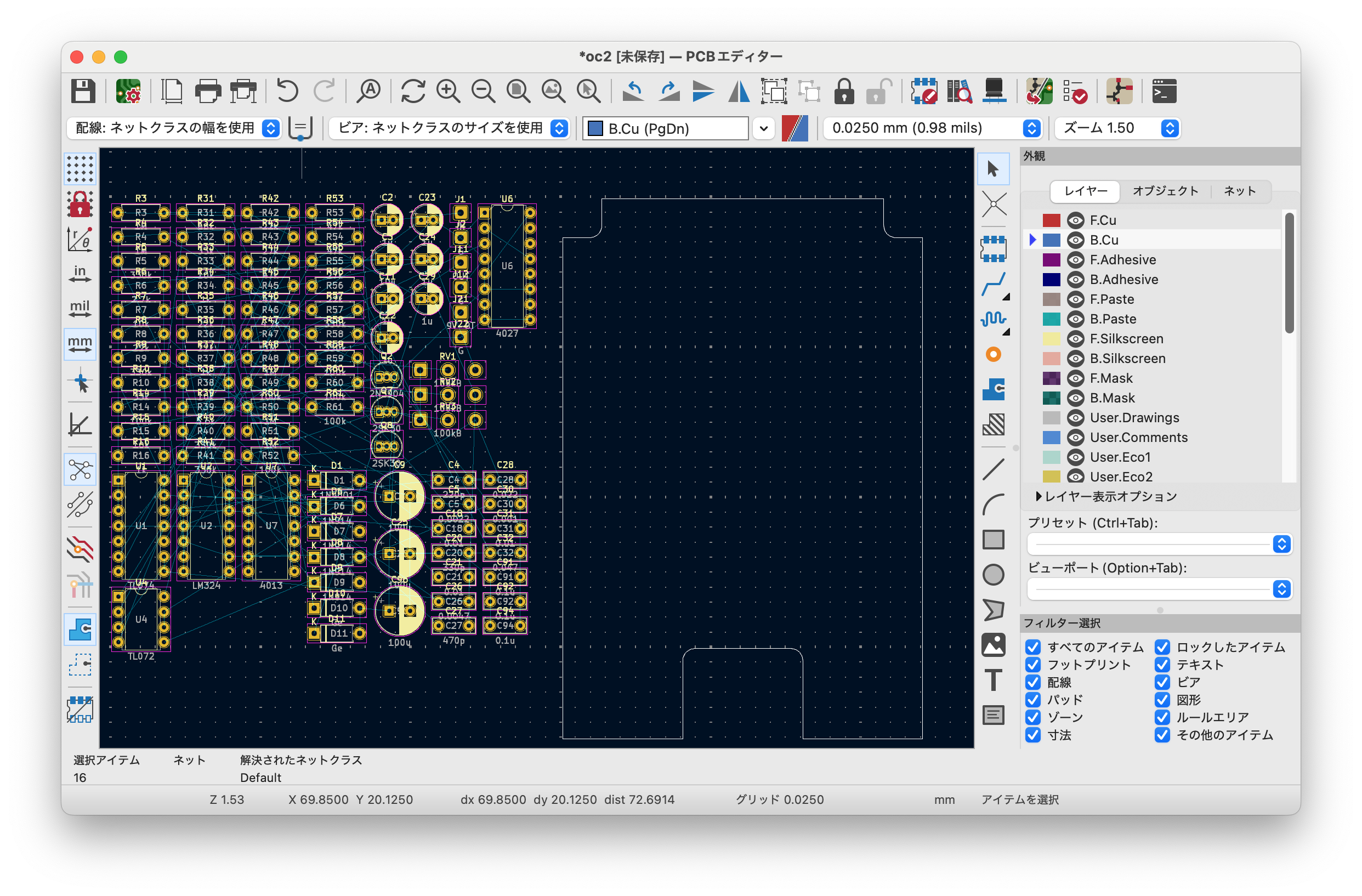

4)PCBエディタで基板を設計する

フットプリントの紐付けを終えたら、PCB(Printed Circuit Board)エディタに回路図を読み込みます。全部品が1か所にまとまって表示されます。

以下の様なステップで設計します。

- 配線幅とクリアランスを決める:配線設計では、信号線と電源線を分けて扱うのが基本です。KiCADでは、それぞれの配線幅(パターンの太さ)やクリアランス(隣のパターンとの間隔)を「ネットクラス」として登録できます。これはいわば設計ルールのようなもので、登録しておくとパターンを引く際にKiCADが自動的にそのルールを反映し、配線の幅を切り替えてくれる仕組みになっています。

私は普段、電源ラインは0.4mm、信号ラインは0.2mm、クリアランスは一律0.2mmに設定しています。設定は、画面左上にある「配線:ネットクラスの幅を使用」というプルダウンメニューから変更可能です。 - 基板の外形を描く:PCBエディタ画面の空いたところに、ケースに合わせた基板の形(Edge Cuts)を描きます。この形状図で、製造時に最終的にプリント基板の外形がカットされます。

- 部品を並べる:回路図の信号の流れに沿って、主要部品(ICやトランジスタ)をまず配置し、その周辺に抵抗・コンデンサ・ダイオードなどを並べます。部品のCourtyard(占有領域)が重ならないよう注意します。基板面積に余裕があるなら、部品同士をできるだけ離して配置すると、パターンが引きやすくなります。

- 電源を配線する:まず、電源ラインだけを配線します。2層基板の場合、私は電源は表面を主に使って配線しています。GNDはすべて、後でベタアース処理するためこの段階では配線しません。

- 信号を配線する:信号ラインは、私は主に基板の裏面を使って配線しています。基本的には「一筆書き」のように、できるだけ短くシンプルに繋げるのがコツです。

ギターエフェクターの場合、扱う信号の周波数は低く、SN比(ノイズに対する信号の比率)もそれほどシビアではありません。そのため、あまり神経質にならず、とにかく繋げば問題なく動作します。ただし、既存の配線が邪魔になって一筆書きで繋げない場合は、「ビア(基板の表と裏をつなぐスルーホール)」を打って、表面と裏面を行き来しながら配線する方法を使います。

すでに配線したパターンが邪魔で、新しくパターンを引くスペースがない場合でも、既存のパターンを自動で押し広げながら、新しい配線を割り込ませることができます。さらに、部品自体が邪魔でどうしても通せない場合には、既存の接続を保ったまま部品の位置を手動で動かす機能も用意されています。KiCADは多機能なので、あらかじめ調べることをおすすめします。 - GNDを接続する:GNDは線ではなく、表・裏両面に「導体ゾーン(ベタアース)」を作って接続します。

「デザインルールチェッカー」の機能を使うと、設計した基板を自動検査され、繋がっていない導体ゾーンを教えてくれます。エラーがある場合は、特定の部品のGNDピンの導体ゾーンが「島」になっていて、浮いている状態になっています。表面裏面のベタアース間に「ビア」を追加して、「島」が全て繋がる様にします。 - シルク印刷の文字を整える:フットプリントには、基板上に白い文字で部品番号を印刷するための「シルク(Silkscreen)」データが付いています。このシルク文字の位置を整えて、基板上で部品の番号が分かる様にします。任意の文字も書けますので、基板やエフェクターの名称を付けることもできます。

- 基板を検査する:「デザインルールチェッカー」の機能で、部品やシルク印刷の重なり、未配線がないかを検査します。全てOKになれば完成です。

プラグインを追加すると、自動配線が可能になります。試したところ、アナログ回路には不向きで、未配線が発生しやすく、かえって修正が大変なので、期待しないほうが良いです。手動配線をおすすめします。

5)基板を発注する

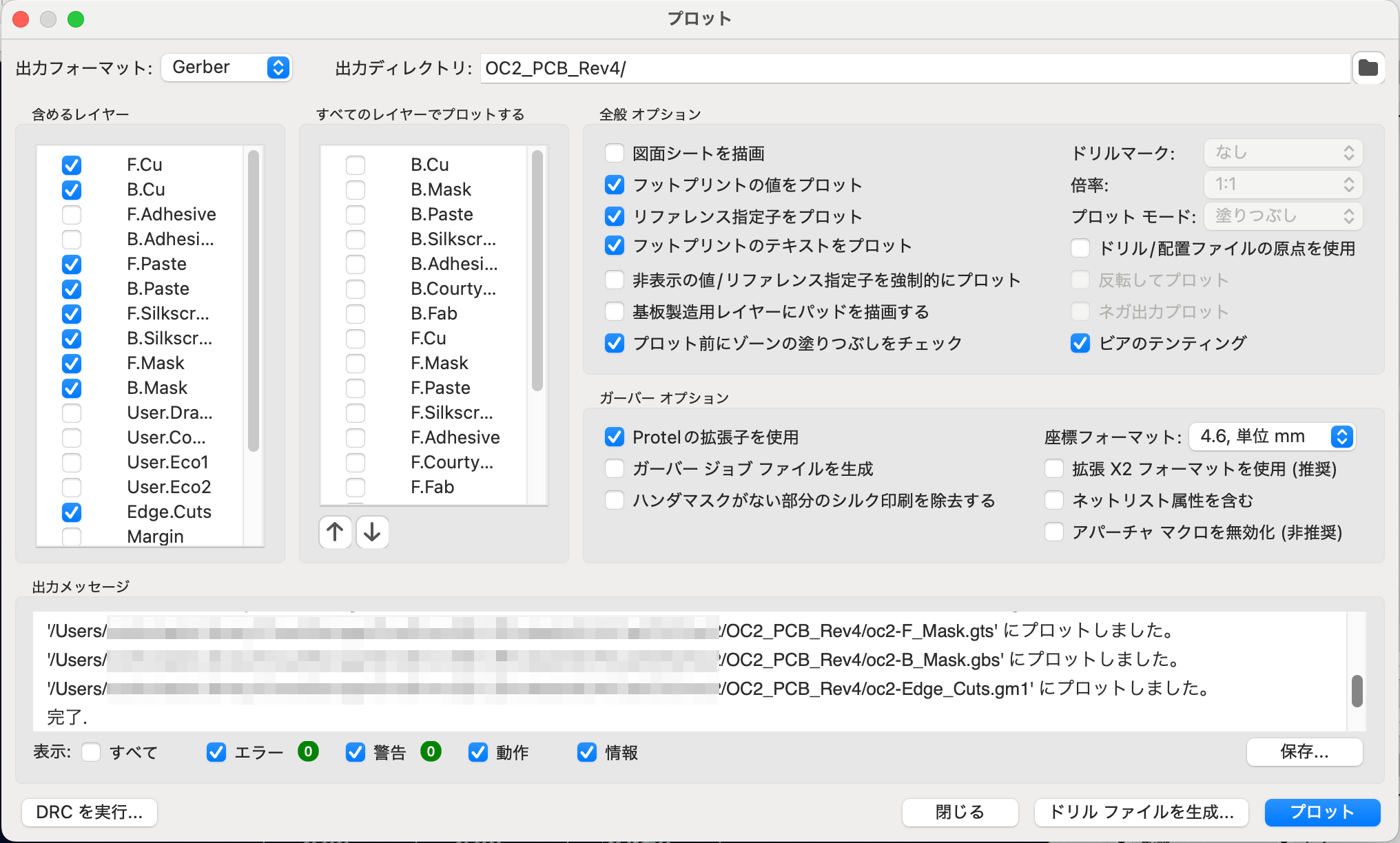

KiCADから必要なガーバーデータを出力(プロット)し、ZIP形式にまとめて、基板メーカーのWebサイトでアップロード・支払いすれば発注完了です。非常に簡単です。

未経験の方へのアドバイス

ギター用のアナログエフェクトペダルは、回路が比較的シンプルです。未経験の方は特に、まずは回路図を理解するところから始めて、ユニバーサル基板でディストーションやオーバードライブなど、構造の単純なものから取り組むと良いでしょう。

あの有名なオーバードライブ「VEMURAM Jan Ray」も、回路はメチャクチャ簡単です。使われているICはオペアンプ1個だけです。勉強と言うより経験のほうが大事です。何個か作れば、そのうち何となく理解できるようになると思います。

電子部品の知識が先かもしれません

まだ一度もエフェクタを作ったことが無いのであれば、KiCADの使い方を覚えるよりも、電子部品について知ることのほうが先だと思います。Jan Rayくらいなら、ブレッドボードでも作れますので、先に実験してみてはどうかと思います。

本気度を上げたいならば

KiCAD自体はフリーなので、まずは、試すだけ試してみれば良いと思います。未経験の方は、最初は何のことか、さっぱり分からないと思いますので、本気で覚えたいなら、参照書を1冊買うことをおすすめします。

ネット情報は便利ですが、体系立てて学びたいなら書籍の方が効率的です。ネットの情報はKiCADの操作方法が中心に構成されていて、本質的な部分(何のためにその操作をするのか)が伝わらず、特に初心者には理解が難しいものが多いと思います。

以下の書籍が参考になります:

サンプルKiCAD設計データ

スルーホール基板

© 2025 Toshi Software

!debug_text!