● ブログトップページ(このページ)

[ホームページリンク]

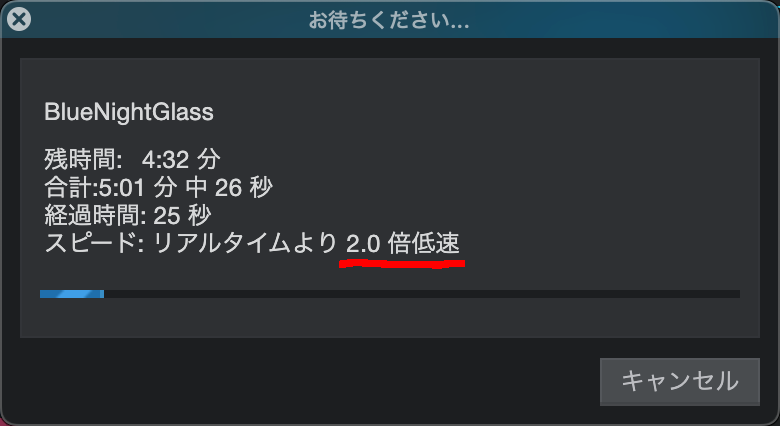

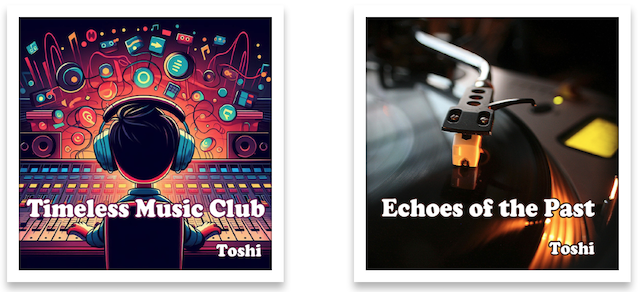

● ホームレコーディング 楽曲集/宅録/DTM

● 自作ギターエフェクター/ツール/パーツ

● A3サイズのNゲージ箱庭鉄道模型

[イチオシ記事]

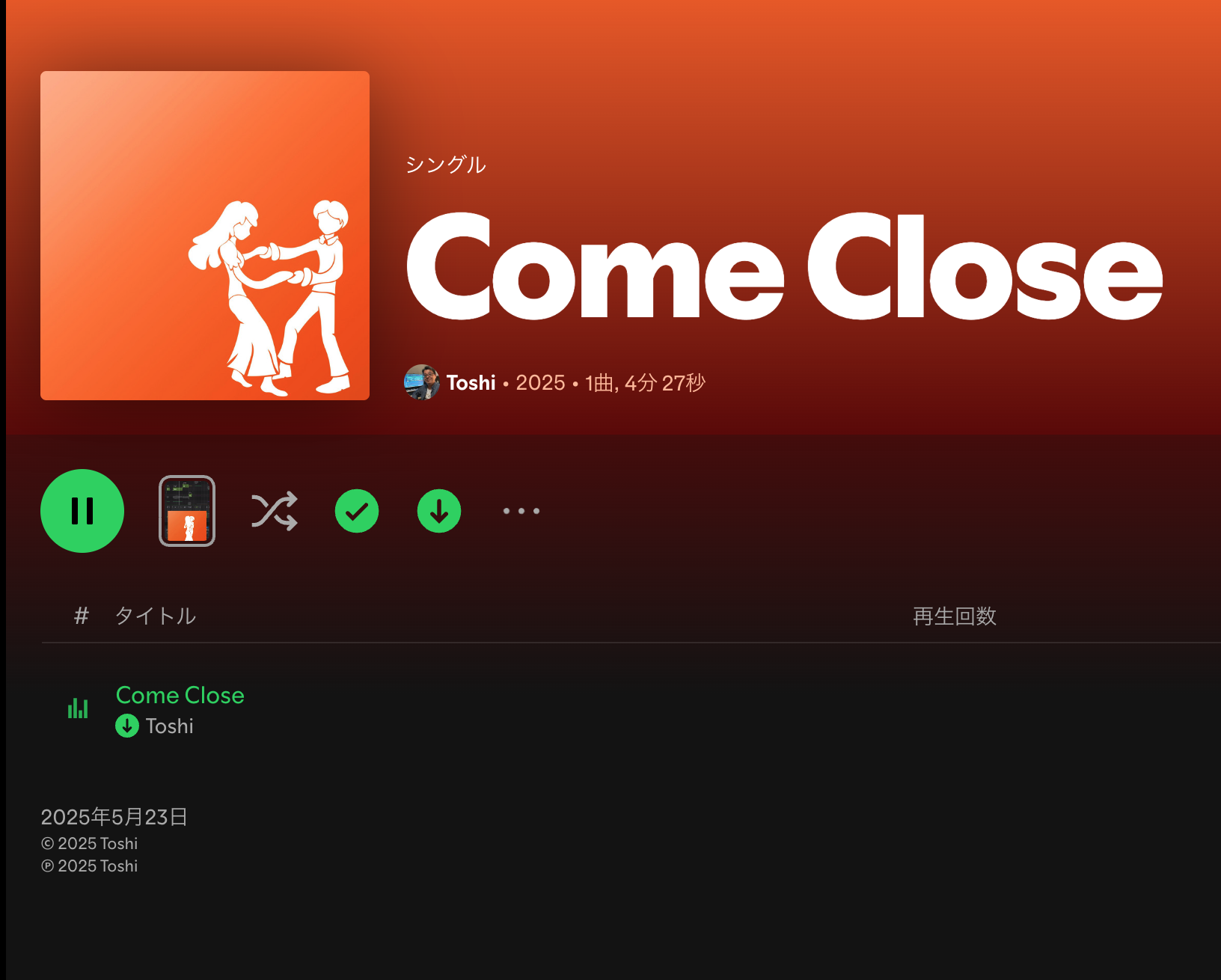

★ 素人の私が英語のPOPソングを作ってSpotifyに配信するまで

最近のブログ

|

|

|

|

良く読まれているブログ

自動集計:2025/07/19-07:00

ブログ一覧表示選択

カテゴリを選ぶ:●ビデオゲーム ●DTM機材 ●ギター/楽器 ●DTMソフト ●音楽鑑賞 ●デジタルギア ●家電 ●ベランダ植物 ●ソフトウエア開発 ●アメショー ●若い頃の興味 ●鉄道模型 ●オリジナル曲 ●エフェクトペダル ●日常生活

年を選ぶ:

●2025年 ●2024年 ●2023年 ●2022年 ●2021年 ●2020年

2025年 07月

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年 06月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年 05月

|

|

|

|

2025年 04月

|

|

|

|

2025年 03月

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年 02月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

●2025年のブログ 続きあります...