ホームレコーディング 私の楽曲制作方法

自作ギターエフェクターの作り方を一覧で紹介

|

私の音楽経験

私は音楽関係の仕事をしているわけでも何でもなく、ソフト開発会社のサラリーマンで、 歳の完全な素人です。中学生の頃からギターを弾き始め、ライブ演奏経験がある最も得意な楽器はベースです。

宅録経験としては、中高学生の時は2台のラジカセでピンポン録音、大学生の時はカセットMTR「PortaOne」による4ch録音、会社員になってから「Studio Vision+標準MIDI音源BOX」とすすみ、20年以上経ち、今は、「Studio One」ユーザーです。かれこれ、40年以上やっています。最近、子供が就職して独立したので時間が持てるようになり、ここ2年で10曲ぐらい作りました。

ギター/ベース以外を生録するのは困難ですが、できる限り生楽器で作りたいと思っています。

私の作曲方法

趣味で作っているので、この制作方法が良いかどうかわかりませんが紹介します。

![]() 題材に使っている楽曲「Have a wine」

題材に使っている楽曲「Have a wine」

作曲開始!

作曲方法はいろいろです。最も多いのはピアノの前に座って、単音を弾いてメロディーを考え、同時に合いそうなコードを決めてゆきます。この時は、DAWは使わず、紙にメモしています。私は五線紙に譜面を書くのは得意でないので、Cのキーで、カタカナで音程を書き、長さは旗をつけてメモ書きしています。

コード

最初はテンションコードのような特殊なものは使わず、C-F-G7のような基本コードだけで考えます。考えたら、DAW(Studio One)を立ち上げ、基本楽器(ベース、Rhodes、メロディーライン)だけMIDIエディタで打ち込み(マウスでコチコチと..)ます。メロディーは、マウスで打ち込むのは大変なので、最近はミニキーボード(M-AUDIO Keystation MINI)で手弾きしています。ドラムは8ビートを入れるときもありますが、DAWのクリックだけのときもあります。

私は黒鍵が苦手なので、テンションコードや代用コードに変化させるときは、Cで考えています。エクセルで作ったCコードの表(ニャンコの爪で穴が開いていますが・・・)をデスクの前に貼って、キーボードで弾いてみて、響きを確かめるようなことをしています。

私の好きなSmooth Jazzの分野は、メジャーナインス(majr9)で気持ちよく響かせるパターンが多いので、これを基本にして装飾し、パートの変わり目でオーグメント(よく使うのはC9→Caug7-9)でテンションを加える様なことをしています。音楽理論はわからないので、コード表を見ながら、気持ちよく、かっこよく響くコードを弾いてみて選んでいます。高い音程のコードを維持して、ベース音を変えると、かっこよく響く場合(例えば、Dm9→Dm9/G)もあります。

私は小さい頃からの音楽教育は、小学校1年のときに通ったヤマハ音楽教室以外は受けたことがなく、今更ながら、音楽の基本は、ピアノでも何でも良いので、習っておきたかったと思っています。

マスターコードトラック

Rhodesをマスターコード(曲のリファレンス)として使います。以降、特殊なコードを追加する場合は、まず、Rhodesの音にテンションになる音を加えて、音色を確かめます。Rhodesの「響き」や「気持ちよさ」で決めている感じです。

Rhodesをマスターコード(曲のリファレンス)として使います。以降、特殊なコードを追加する場合は、まず、Rhodesの音にテンションになる音を加えて、音色を確かめます。Rhodesの「響き」や「気持ちよさ」で決めている感じです。

後でバッキングの他の楽器を加える時は、ストリングスでもホーンでもギターでも何でも、マスターコードの音を分散させてアルペジオで弾けば、全体に合うようになります。

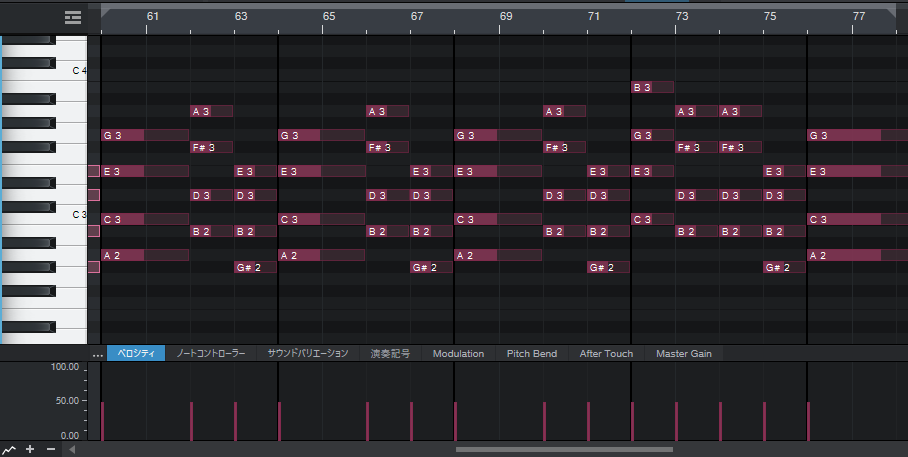

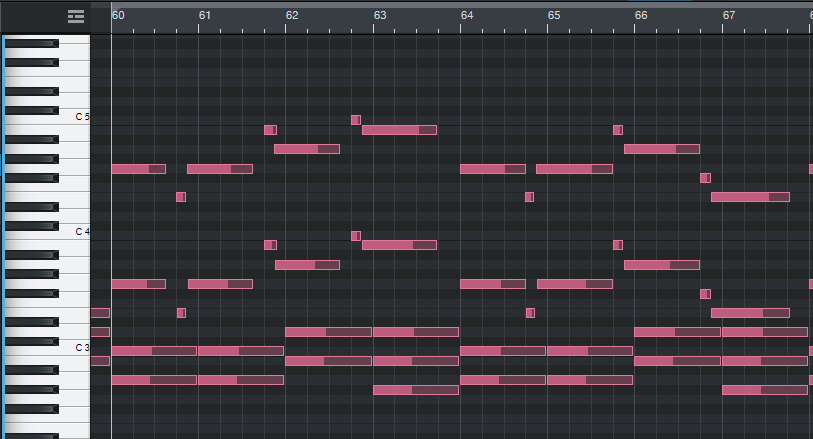

マスターコードの和音から外れた音を入れてしまうと不協和音になり音が合わなくなってしまいますので、楽器を加える際には、DAW上でマスターコードのMIDIノートを重ねて表示し、その和音から外れた音を入れるときは、注意するようにします。

このマスターコードの音は、最終的にミックス時に使わないこともありますが、Rhodesの音を薄く入れておくと、全体のコード感が安定して聞こえます。

(参考)

Cmajr9:ドミソシレ、 C9:ドミソシ♭レ、 Caug7-9:ドミソ#シ♭レ♭

![]() マスターコード(Rhodes)

マスターコード(Rhodes)

ベース

マスターコードができたら、ベースを考えます。ベースは得意なので、自分で実際に演奏して録音するときもありますが、最近は、ソフト音源でプログラムすることが多くなりました。実際のベースは、スライドやトリルなどが簡単に弾けるため、好きなイメージにできるのですが、実際のベースの演奏では、演奏中に弦を引っ張ってしまうと、キーがシャープしてしまう(上の音程に微妙にずれる)ため、ミックス時によく聞くと音程がズレて、チューニングが合っていない様に聞こえることがよくあります。ソフト音源はキーが安定しており、また自分で録音するよりも音のヌケが良いため、多用するようになりました。

マスターコードができたら、ベースを考えます。ベースは得意なので、自分で実際に演奏して録音するときもありますが、最近は、ソフト音源でプログラムすることが多くなりました。実際のベースは、スライドやトリルなどが簡単に弾けるため、好きなイメージにできるのですが、実際のベースの演奏では、演奏中に弦を引っ張ってしまうと、キーがシャープしてしまう(上の音程に微妙にずれる)ため、ミックス時によく聞くと音程がズレて、チューニングが合っていない様に聞こえることがよくあります。ソフト音源はキーが安定しており、また自分で録音するよりも音のヌケが良いため、多用するようになりました。

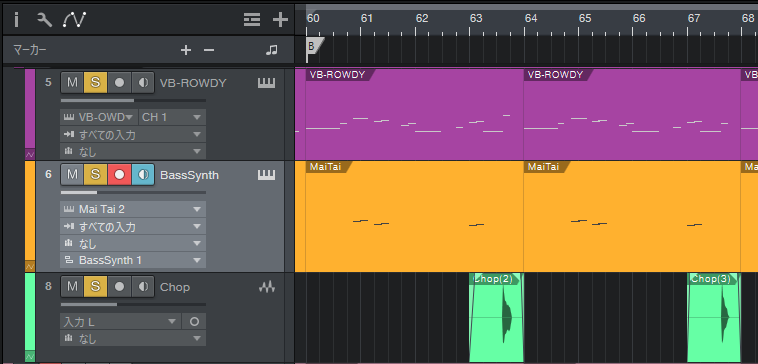

ソフト音源は、オーディオインタフェースを買ったときに特典でついてきた「Rowdy」を良く使っています。この音源は、操作が簡単で、思った音が探しやすいと思います。

私の好きなSmooth Jazzの分野では、生のエレキベースが基本ですが、新曲「Have a wine」では、ソフト音源「Rowdy」をベースにして、その上にシンセ系音源MaiTaiの音と、自分で録音したスラップ音を加えて作っています。

![]() マスターコード+べース(Rhodes+Bass)

マスターコード+べース(Rhodes+Bass)

ドラムパターン

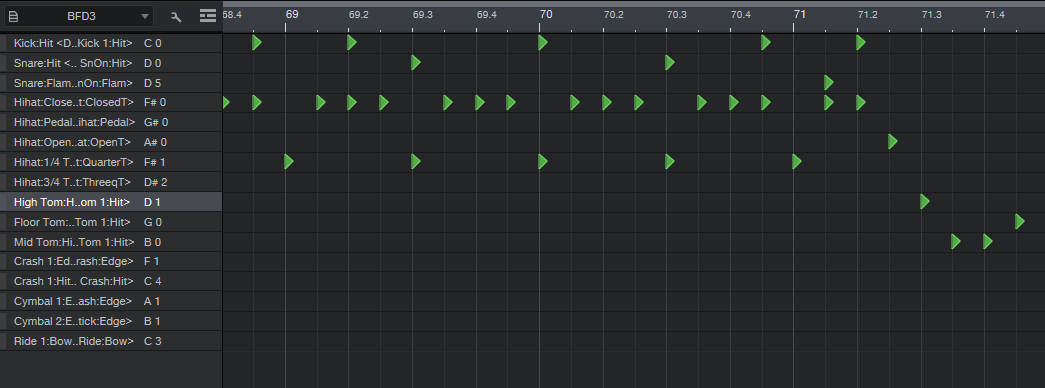

コード進行と構成が固まったら、クリックに替えてドラムパターンを打ち込みます。重要なポイントは、キックドラムとベースの同期です。楽曲のノリは、キックのアタックとそれに同期したベースで決まります。特に、前の小節に食って入る部分(シンコペーション)と、小節の頭に合わせる部分を区別して考えます。好きな楽曲でプロのドラマーが叩いているフィルを参考にして打ち込むと、自分の好きな感じが出せると思います。

コード進行と構成が固まったら、クリックに替えてドラムパターンを打ち込みます。重要なポイントは、キックドラムとベースの同期です。楽曲のノリは、キックのアタックとそれに同期したベースで決まります。特に、前の小節に食って入る部分(シンコペーション)と、小節の頭に合わせる部分を区別して考えます。好きな楽曲でプロのドラマーが叩いているフィルを参考にして打ち込むと、自分の好きな感じが出せると思います。

ドラム音源にはBFD3を使っています。決まったドラムセットを自分でプリセットに保存しており、制作の最初はいつもこのプロセットを使っています。

リバーブを薄くかけておくと、制作中のモニター音の雰囲気が良くなり、モチベーションが上がります。BFD3はパラアウト(すべてのマイクをパラでDAWへ出力)ができ、リバーブやコンプなどを個別に掛けられるのですが、パラアウトにすると全体のバランス調整が難しく、結局2chでBFD2から出したもののほうが音が良いため、パラアウトは使わず、BFD3のプリセットを若干調整するだけにしています。

![]() リズムセクション(Rhodes+Bass+Drums)

リズムセクション(Rhodes+Bass+Drums)

ギター

ギターは、自作のエフェクトペダルを使って音を作り、そのままアナログ録音しています。コーラスエフェクトのリズムギターや、オクターバーを使ったオクターブ奏法っぽいソロを良く使っています。

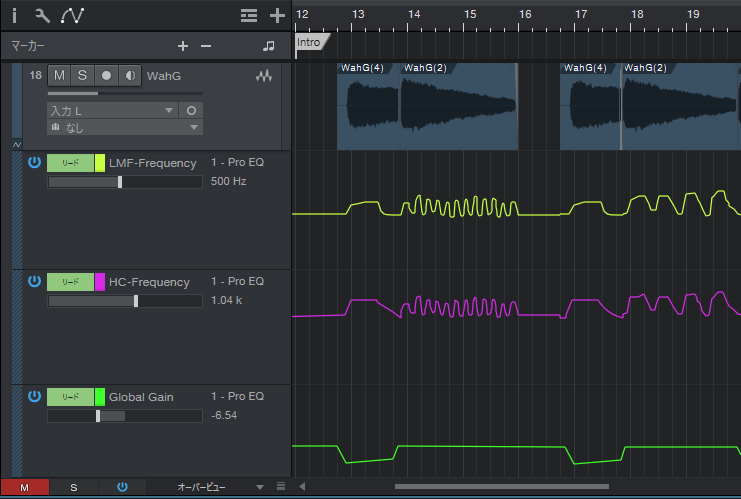

新曲「Have a wine」では、ワウペダルを使ったコード音を入れたかったのですが、実際にワウペダルを踏む演奏は難しく、後でワウワウ鳴るタイミングや間隔を変えたくなってしまうので、ワウをつけないギターを録音し、あとからDAWのEQをオートメーション機能で変化させて、ワウペダルに近い音を作っています。

ギターは、タイミングを合わせるのが難しく失敗が多いため、何度か同じテイクを弾き、うまく弾けたところだけDAWで繋ぐようにしています。リズムがズレたところは、波形を見ながら合わせる編集もやっています。

![]() WahWahギター

WahWahギター

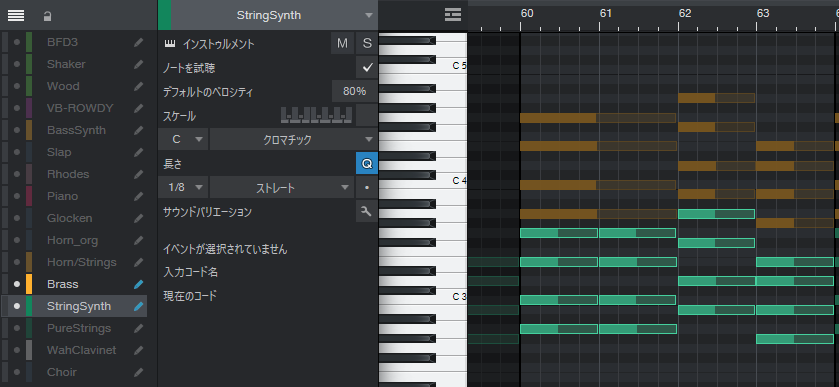

白玉楽器(主にストリングス)

楽曲に雰囲気を加えるために、白玉(一小節全音符の和音)楽器を加えます。ストリングスはよく使いますが、ポイントは要所につかうことと、音量を薄めにすることです。ストリングスを全面に出す楽曲にしたいなら、白玉ではダメで(ダサい中学生バンドのようになる)、ストリングスのメロディーをきちんとアレンジする必要があります。

楽曲に雰囲気を加えるために、白玉(一小節全音符の和音)楽器を加えます。ストリングスはよく使いますが、ポイントは要所につかうことと、音量を薄めにすることです。ストリングスを全面に出す楽曲にしたいなら、白玉ではダメで(ダサい中学生バンドのようになる)、ストリングスのメロディーをきちんとアレンジする必要があります。

また、音量をオートメーションで変化させ、EDM系のサイドチェーン(最初のアタックをなくし、音量を遅れて上げる)の様な効果をつけると、ノリが良くなったり、迫力が増したりします。また、シンセ系音源のフィルタのノブをオートメーションで変化させると、音がだんだん広がってゆくような効果が作れます。

![]() ストリングスを追加(Rhythm+Strings)

ストリングスを追加(Rhythm+Strings)

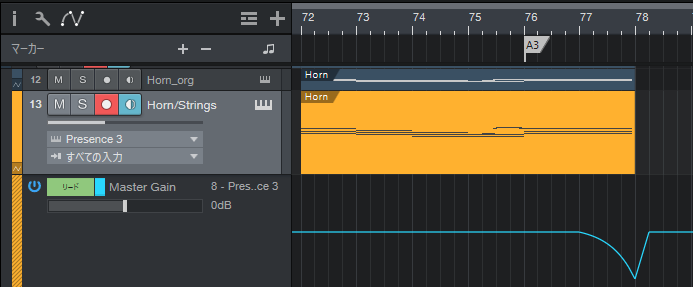

ホーンセクション

高校生の時に、当時流行った「スペクトラム」で、新田一郎さんがトランペットを吹いていたのをよく聞いていました。ホーンセクションを入れるだけで、大げさに言えは曲が成り立ってしまうので、楽曲に勢いを付けるには、ホーンセクションは万能です。

高校生の時に、当時流行った「スペクトラム」で、新田一郎さんがトランペットを吹いていたのをよく聞いていました。ホーンセクションを入れるだけで、大げさに言えは曲が成り立ってしまうので、楽曲に勢いを付けるには、ホーンセクションは万能です。

ホーンの音は、Studio Oneに付属しているソフトウエア音源を使っています。「Full」の名前がついているサンプルを使うと、震わせるビブラート、短く切るスタッカート、タンギング、音の最後をベンドしたグリスアップ/ダウンが切り替えて使えるため、結構本物っぽくできます。基本はユニゾンで良く、要所だけ和音にします。トランペット、トロンボーン、テナーサックスで、5〜6音くらい重ねて左右にパンすると、結構簡単にホーンセクションができます。和音の音数を多くしてしまうと、シンセっぽく聞こえてしまうので、音数は最小限が良いと思います。

また、ソフト音源では、音の消え方(実際の演奏では、だんだん音を小さくする)が単調になってしまうため、オートメーションで音源の音量ノブを変化させ、自然に音が消えるようにしています。

![]() ホーンを追加(Rhythm+Strings+Horn)

ホーンを追加(Rhythm+Strings+Horn)

ソフトウエア音源「Grand Piano」

ピアノのソフトウエア音源を使用する時に、音作りで加えたほうが良いポイントがあります。SmoothJazzのジャンルでピアノをソロ楽器として使うときは、リバーブをつけてオケになじませています。ただ、ソフトウエア音源のドライ音は、かなりデッド(響きがない)状態で録られているため、オケになじみ難く、リバーブを深く掛けがちです。

ピアノのソフトウエア音源を使用する時に、音作りで加えたほうが良いポイントがあります。SmoothJazzのジャンルでピアノをソロ楽器として使うときは、リバーブをつけてオケになじませています。ただ、ソフトウエア音源のドライ音は、かなりデッド(響きがない)状態で録られているため、オケになじみ難く、リバーブを深く掛けがちです。

ピアノの音を使うときは、まず、リバーブ無しで、ピアノの音らしく聞こえるように、ショートリバーブやアンビエンス、初期反射(アーリーリフレクション)を使って、ピアノを部屋で弾いているような音にします。そのうえで、ミックス時にリバーブを浅めに掛けて、全体のオケになじませるようにすると、リバーブ過多(銭湯の様な響き)にならなくてすみます。

※画像はLX480プラグインで、0.14秒のアンビエントを25%付加した設定

![]() そのままのグランドピアノ音源(デッド)

そのままのグランドピアノ音源(デッド)

![]() LX480のAMB(アンビエント)を付加したグランドピアノ音源

LX480のAMB(アンビエント)を付加したグランドピアノ音源

ソロ楽器録音

メロディーラインのピアノは、手弾きしたあとでMIDIで調整してゆきます。メロディは、クオンタイズをかけてしまうと、人が弾いている感じがしなくなるので使わず、1音ずつマウスでずらしながら、いい感じに聞こえるように修正しています。

メロディーラインのピアノは、手弾きしたあとでMIDIで調整してゆきます。メロディは、クオンタイズをかけてしまうと、人が弾いている感じがしなくなるので使わず、1音ずつマウスでずらしながら、いい感じに聞こえるように修正しています。

※上のサンプルにはメロディーは入っていませんが、仮のメロディーをピアノで入れる場合もあります。

ギターソロを録音する際は、ペダルボードを使って、歪み系のエフェクタと、アナログキャビネットシミュレータのみ使います。その他のエフェクトは、全て後でDAWでつけています。録音時にDAWのエフェクタ(歪み系、アンプシミュレータなど)は使っていません。DAWのレイテンシを最短に設定しても、弾いてから音が聞こえるまでの遅れ時間のためか、後で波形を確認すると、必ずタイミングが前にズレてしまい修正が大変なので使わなくなりました。

![]() ソロ楽器/ピアノを追加

ソロ楽器/ピアノを追加

パーカッション

全体が80%くらい完成したら、オカズとしてパーカッションを加えてゆきます。ここからは趣味の世界です。ポイントは、例えば、リズムセクションがむき出しになってしまう様な曲の寂しいところを、マラカスやウッドスティック、ボンゴなどで埋めてゆきます。あとは、ギターで合いの手を入れたり、ベースのスラップ音だけ入れたり、掛け声を入れたり、ハンドクラップをいれたり、いろいろです。

![]() パーカッションを追加(シェイカー&ウッドスティック&タンバリン)

パーカッションを追加(シェイカー&ウッドスティック&タンバリン)

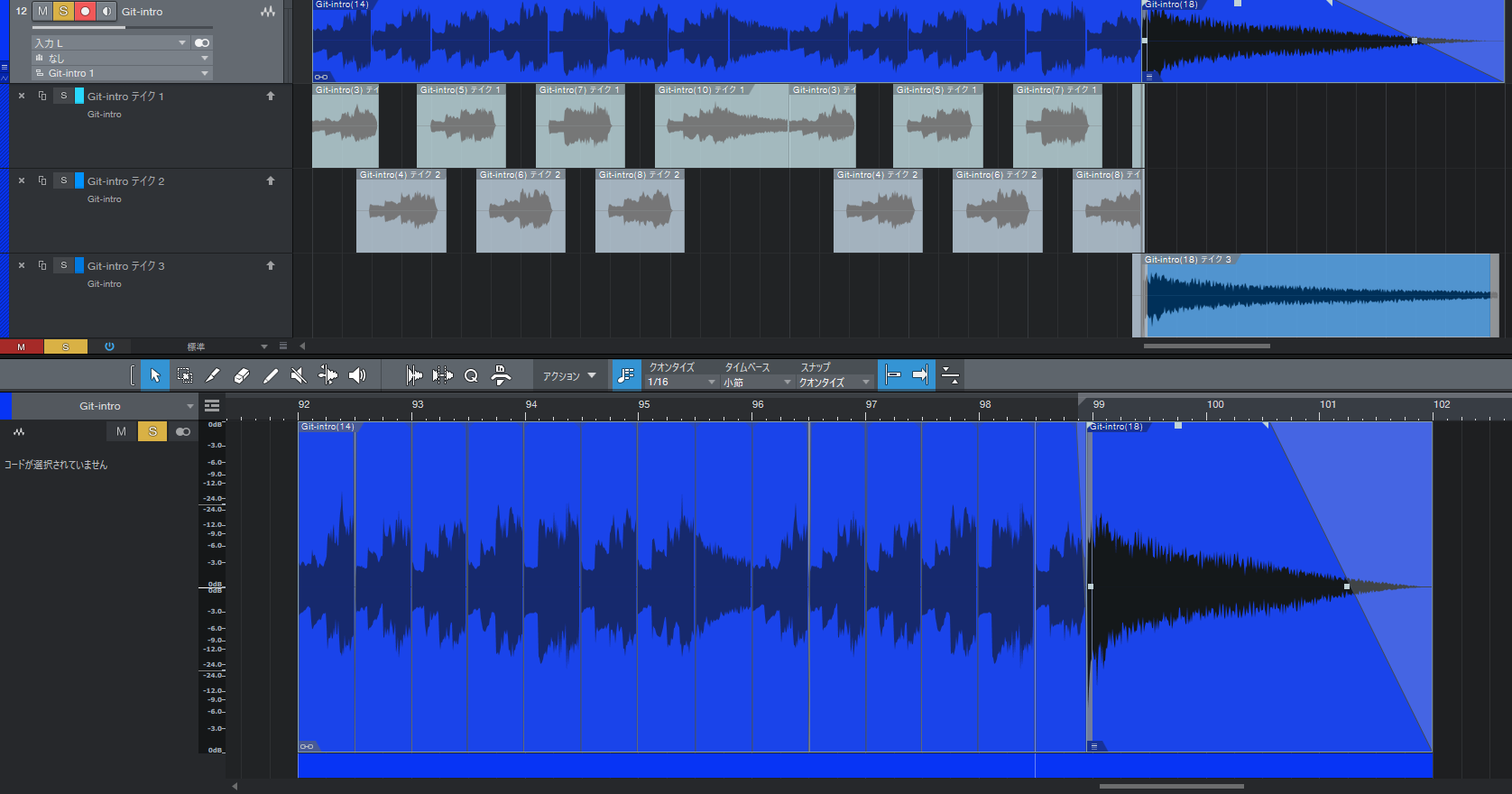

演奏が難しいパートを部分録り

1つのTipsですが、演奏が難しいフレーズを部分録りしてつなぐ方法を紹介します。スタジオミュージシャンなら1発で弾くのでしょうが、テンポが速く、素人の私では途中で間違えてしまい、いつまで経っても最後まで弾けないので、DAWならではのなぎ録りをします。

1つのTipsですが、演奏が難しいフレーズを部分録りしてつなぐ方法を紹介します。スタジオミュージシャンなら1発で弾くのでしょうが、テンポが速く、素人の私では途中で間違えてしまい、いつまで経っても最後まで弾けないので、DAWならではのなぎ録りをします。

オリジナル曲の「Mico's Dance」のアウトロフレーズ部分で使っています。アルペジオのギターフレーズを1コードずつ弾き、繋いでいます。タイミングが合い過ぎると、シンセの音の様に聞こえてしまいますので、最後のコードだけ、若干食い気味にしてダウンストロークを強調しています。Studio Oneの「テイク」に交互に1コードずつ録音しています。

出来上がりは、↓。DAWでフランジャーとオートパンが付いています。

![]() アルペジオつなぎ録りサンプル

アルペジオつなぎ録りサンプル

ミックスダウン

最後のミックスダウンは、プロではないので、何が良いかは未だ分かっていません。各楽器を前に出す(抜けさせる)ためには、フェーダーを上げるのではなく、コンプレッサーを使うのが良いみたいです。ほぼすべてのトラックに使っています。ベースはギンギンにコンプを掛けていますし、キックとスネアにも強めにかけています。

最後のミックスダウンは、プロではないので、何が良いかは未だ分かっていません。各楽器を前に出す(抜けさせる)ためには、フェーダーを上げるのではなく、コンプレッサーを使うのが良いみたいです。ほぼすべてのトラックに使っています。ベースはギンギンにコンプを掛けていますし、キックとスネアにも強めにかけています。

各トラックのEQも使いますが、基本的にはブーストする方向には使わず、いらない帯域を下げ、音量はフェーダーを上げる方が良いみたいです。ですが、ピアノなどは、そのままの音ではこもって聞こえるので、高域を上げています。

マスタリング

マスタリングは、ミックスした音のラウドネス(音量)を上げたり、全体のEQ特性を整えたりする工程です。今までは、最終出力にDAW内蔵のEQとリミッターを最後のマスターフェーダーの後に挿入し、上限を-1dBにするのプリセットを使ってピーク音を潰し、クリップした所が歪んで聞こえないギリギリまでゲインを上げる方法を使っていました。また、EQで、主に楽曲の高域を調整し、暗く聞こえる場合は、+3dBの範囲で高域を上げて調整していました。

マスタリングは、ミックスした音のラウドネス(音量)を上げたり、全体のEQ特性を整えたりする工程です。今までは、最終出力にDAW内蔵のEQとリミッターを最後のマスターフェーダーの後に挿入し、上限を-1dBにするのプリセットを使ってピーク音を潰し、クリップした所が歪んで聞こえないギリギリまでゲインを上げる方法を使っていました。また、EQで、主に楽曲の高域を調整し、暗く聞こえる場合は、+3dBの範囲で高域を上げて調整していました。

最近になって、プロがこぞって使うマスタリングツールの定番「iZotope Ozone 11」を使ってみました。10日間のトライアル版で試したところ、お気に入りのプロの楽曲をサンプリングするとそのEQ特性を学習し、自分のミックスを近い特性に自動調整してくれます。また、定番のマキシマイザが、今流行のコンプレッション感を加えたラウドネス処理を自動で行ってくれ、寂しく聞こえていた自分のミックスが見違えるうようになります。

Ozoneは、現在リリースされている音楽の多くに使われており、さらにAIで巷の音楽を学習し、耳慣れた今っぽい音に自動で仕上げるそうです。プロの職人技だった処理が、誰でもできるようになるのはスゴいと思ってます。

10日間の試用の後「iZotope Ozone 11 Standard」を購入し使っています。

![]() 以前のマスタリング(Limitter+EQ)

以前のマスタリング(Limitter+EQ)

![]() Ozone11 elementsを使ったマスタリング

Ozone11 elementsを使ったマスタリング

私のDAW使い方の学習法

私がStudio Oneを使い始めたのは、2017年7月で、Ver3のときでした。最初に使い方を覚えるために、Brian Culbertson のAnothet Log Night Outから3曲カバー、要するにコピーを作ってみました。コード譜はBCのサイトで公開されていましたが、全楽器の譜面があるわけではないので、殆どは耳コピです。

最初からオリジナル楽曲を作るのは難しいかも知れません。大好きなアーティストの楽曲はよく聞いていると思いますので、1曲でもコピーを作って見ることをお勧めします。原曲と聴き比べながら、どのようにして音を作っているのかを試行錯誤すると、DAWの使い方はだんだん身についてゆきます。

ちなみに、私がコピーした3曲は下で聞けます。かれこれ、2年位かけて、いろいろいじりながらコピーしました。ピアノは少しなら弾けるのですが、Brianのピアノには程遠く、MIDIプログラムを駆使しています。

City Lights (Composed by Brian Culbertson) Cover

最初にStudioOneで録音したカバー曲です。基本的な使い方はこの曲を録りながら覚えました。ギターソロ(本物はリトナーが弾いている)が難しく、いくつものテイクを組み合わせ、Merodyneで間違えた音程を修正しています。スラップベース(本物はAlex Alが弾いている)も難しく、部分撮りを組み合わせています。

![]() City Lights

City Lights

Fullerton Ave (Composed by Brian Culbertson) Cover

リズムギター(本物はPaul Jackson Jr.が弾いている)、ギターソロ(本物はChuck Loebが弾いている)が難しく、部分録りを組み合わせています。ホーンセクションもこの曲で作り方を覚えました。

![]() Fullerton Ave

Fullerton Ave

Heroes of the Dawn (Composed by Brian Culbertson) Cover

ベース以外はすべて打ち込みです。ベース(本物はJimmy Haslipが弾いている)は、5弦を持っていないので、4弦ベースの1弦をD♭まで下げてチューニングしています。この曲で、ソフトウエア音源でのフリューゲルホルンやアルトサックスのソロの作り方を覚えました。

![]() Heroes of the Dawn

Heroes of the Dawn

Apple Logic Pro 11 に切り替え中(2024/07)

上の様な方法で宅録をしてきましたが、ベーストラックでリズムとRhodes、Bassを先に打ち込む方法は、SONYのデジタルマルチでレコーディングしていた80年代から続く古い方法かもしれません。

2024年に、AIを搭載したApple Logic Pro 11 が出ました。いままで苦労して作っていたベーストラックを、コード名を打ち込むだけで自動演奏するようになっています。これを試したくて、Macを購入してしまいました。届いたその日に試したところ、結果は衝撃的でした。

この様子をブログに書いています。良かったら見てください。

宅録環境

宅録の環境については、こちらのページで紹介しています。

Language

メニュー

トップページ

トップページ  ブログ(Toshi's Blog)

ブログ(Toshi's Blog) -

DAWホームレコーディング

DAWホームレコーディング

-

初めてのエレキギター

初めてのエレキギター

-

自作エフェクター 一覧

- 自作のためのツール選び

- 自作テク、Tips集

- KLONケンタウルス

- VEMURAM Jan Ray

- Xotic BB Preamp

- MXR Envelop Filter

- Arduino プリセットディレイ

- 600ms BBDアナログディレイ

- 300ms BBDアナログディレイ

- アナログコーラスCE-3

- アナログオクターバーOC-2

- YAMAHA CH-01 ノックダウン

- Suhr Riot

- オリジナルノイズゲート

- EP BOOSTER & MICRO AMP

- Keeley 4 Knobs Comp.

- Keeley Compressor Blend

- MXR Phase 90

- 600ms アナログディレイ表面実装

- ISP Decimator(V2164)

- アナログキャビネットシミュレータ

- MAD PROFESSOR AUTO WAH

-

エフェクターラベルの作り方

エフェクターラベルの作り方

-

ループスイッチャ改造

ループスイッチャ改造